フリーランスとは?主な職種・仕事内容・なるための準備や手続き・将来性など解説

フリーランスとは、企業に所属せず、個人でクライアントと契約を結んで仕事を行う働き方です。多様な働き方や生き方が重視されている現代において、フリーランスの注目度が高まっています。

この記事ではフリーランスになるための基本的な情報や、開業手続き、失敗して後悔しないために準備すべきことなどをわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。

このサイトを運営するFLEXY(フレキシー)はフリーランスや副業として活動されるエンジニア・CTO・技術顧問・デザイナーの方々にお仕事をご紹介するサービスです。ご希望に沿った案件をご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。

案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート

今すぐ無料キャリア相談を申し込む目次

フリーランスの定義とは?

フリーランスという言葉に明確な定義が存在するわけではありません。しかしいくつかの団体がフリーランスの定義を定めて公開しています。

一般社団法人日本フリーランス協会の定義

- 特定の企業や団体、組織に専従しておらず、自らの才覚や技能を提供することにより社会的に独立した個人事業主もしくは個人企業法人

- 「ワークスタイルとしてのフリーランス」という生き方を自主的に選択した、職業選択の自由によって産まれた労働形態と生き方の両立

出典:日本フリーランス協会

フリーランスの活動を支援する、一般社団法人日本フリーランス協会は、上記のような定義を定めています。自分自身のスキルや才能をもとに自らを売り込み、仕事を獲得していくフリーランスの生き方を明確に表現しています。

中小企業庁による定義

- 特定の組織に属さず、常時従業員を雇用しておらず、消費者向けの店舗等を構えておらず、事業者本人が技術や技能を提供することで成り立つ事業を営んでいる者

出典:小規模企業白書

経済産業省の外局である中小企業庁は、このような定義を公表しています。特定の組織に所属せずに事業を行うフリーランスについて、従業員や店舗の状況に触れながら、簡潔に定義していることがわかります。

ここで取り上げたものは、あくまで代表的な2種類ですが、法律などで定義されているわけではないので、解釈は人によって大きく異なっていくでしょう。ただし、自らのスキルを武器にしながら、組織に所属せずに仕事を行うことがフリーランスの大きな特長であることは間違いないようです。

案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート

今すぐ無料キャリア相談を申し込むフリーランスになるには? 失敗しないために準備すること11選

フリーランスになるためには、さまざまな準備が必要です。しかし、何から始めてよいかわからないという方も多いでしょう。フリーランスになる前にしておきたいことを取り上げます。

フリーランスで働くために考えておくこと5選

フリーランスとしてのスタート方法を考える

フリーランスの始め方としては、現在の職業を続けながら、副業として何らかのプロジェクトに参加することがおすすめです。

もしくは、兼業(Wワーク)が認められている場合、会社勤めと並行しつつ、フリーの仕事を受ける方法も有効です。複数の仕事を同時に行うことは大変ですが、そのぶんやりがいも感じられるでしょう。

会社員からフリーランスになった人によると、「会社員は会社の後ろ盾がある良さや、オフィス内に誰かがいる安心感がある。フリーランスは会社内でのしがらみ、承認・調整などが不要なので、業務がやりやすいが、それと同時に寂しさも感じる」とのことです。

副業としてフリーランスを始めると、同時に両方が体感できるので、本当にフリーランスが自分の性質に合っているのかが判断でき、今後の展望も描きやすいでしょう。

こちらの記事ではエンジニアの副業の始め方について詳しく解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。

ITエンジニアの副業の始め方は? 準備やエージェント活用など、報酬を受け取るまでのリアルな話

キャリアプランを練る

キャリアプランを考えることは、フリーランスになるにあたって、一番大事なことでしょう。会社を辞めてフリーランスになる場合は、この働き方としてベストかどうか、しっかり考えなければなりません。自分や家族の生活基盤が、大きく変わるからです。

フリーランスになろうと考えるタイミングとしては、「ワークライフバランスを充実させたい」と感じた時が多いのではないでしょうか。

- 「子どもの成長を間近で感じたい」

- 「保育園の送り迎えをしたい」

- 「家族の通院が必要になった」

- 「家で家族の様子を見たい」

といった、家庭の事情も多いでしょう。

あるいは

- 「スキルアップのため勉強したい」

- 「自身のプロダクトを作りたい」

といった理由で、キャリアチェンジを考える方もいます。

- 「趣味の活動などを充実させたい」

- 「仕事時間を早朝や夜中にしたい」

- 「田舎暮らしがしたい」

という動機をもつ方もいるはずです。

自身のワークライフバランスの理想を思い浮かべれば、フリーランスを選択する意義が見えてきます。そのうえで今後のキャリアプランを決めます。フリーランスとして案件の取捨選択をする際も、それをベースに考えれば迷いは少なくなるでしょう。

またキャリアプランを考えることは今後のモチベーションにも繋がります。会社と違って上司も部下もおらず、定期的な評価や褒賞などもないフリーランスは、自身のモチベーションを保ちながら仕事を推し進めていく強い意志力が必要です。その点でキャリアプランは、仕事の指標とモチベーションに直結します。キャリアプランを決める際は、今後の生活に必要なお金を意識し、生活レベルをどのくらいの水準に保つかどうかも考えておきましょう。

仕事内容や自身のブランディング

フリーランスが自分の性質に合っているとわかったら、フリーランスとして受ける仕事内容や、自身のブランディングを考えましょう。フリーランスになると、自分で案件を取得しなければなりません。そのため自分自身のスキルや経験を相手に十分理解してもらう必要があります。他者と比較したうえで、自分にしかない強みを分析するとよいでしょう。

できることを複数かけあわせて、考えてみるのもおすすめします。たとえば、エンジニア開発(Ruby、Python)×プロジェクトマネージャーのようなイメージです。また、「やりたいこと」と「選ばれやすいこと」のバランスを取って仕事を考えることも大事です。

出産・育児をどう対応するか

フリーランスと直接雇用を比較すると、出産に関する条件はかなり変わってきます。

まず「出産育児金」は、国民健康保険や健康保険の加入者は同一金額で一律に支給されます。妊娠4ケ月(85日)以上の方であれば出産時に42万円、産科医療補償制度に加入していない病院で出産された場合40.4万円です。出産費用が上記の金額より低ければ、差額分が振り込まれます。フリーランスの方でも、健康保険に加入していれば受給ができます。

次に「出産手当金」ですが、こちらは健康保険の加入者本人が受け取れる手当のため、母親が健康保険に加入していることが必要です。配偶者の扶養や国民健康保険に加入しているフリーランスは、対象外となります。出産日以前の42日~出産日翌日からの56日の支給日数期間が対象となり、母親自身の収入で手当金は変わります。

また「育児休業給付金」は、育休中の給与補填の役割となるもので、雇用保険から支給されます。「出産手当金」と「育児休業給付金」は、基本的に会社に勤めている方が受給できるものとなるため、フリーランスは基本的に受け取れません。フリーランスになる時期と出産時期が重なる可能性がある場合は、これらの面を熟考のうえ、フリーランスになるタイミングを調整するとよいでしょう。

個人事業主・フリーランスにおすすめの補助金、助成金、給付金を紹介した記事では、フリーランスが国や自治体から受給できる資金についてまとめていますので、ぜひご覧ください。

育児中の場合は保育園を探す

保育園に関しては、お住まいの自治体によって状況がだいぶ異なるため、自治体のWebサイトで保育園の情報を集めることから始めましょう。待機児童がいない・少ない市区町村でも、大きなマンションなどができれば状況が変わります。保育園情報とあわせて、地域区分も確認するとよいでしょう。

保育園入園の選考は、家庭の事情を点数化した「指数(点数)」で決められます。お住まいの自治体で、保育園に入れられる自分自身の「点数」を確認しましょう。点数は就労状況や健康状態などで変わります。オフィスへ出勤して働くのか、ご自宅で勤務されるのかなどによって、点数が変わる場合もあります。あるいは、フルタイムかパートかなどでも、点数は変動します。勤務時間が短い場合は、点数も低くなりがちです。保育園探しは、自分自身がどのような働き方をするかを家族で考える機会にもなるでしょう。

資料作成やスキル関連2選

ポートフォリオやスキルシート

クライアントやエージェントへの自己PR内容を熟考し、「選ばれる」ためのスキルシートやポートフォリオ、HPなども用意するとよいでしょう。特にエンジニアは魅力的なポートフォリオを作ることで面接時に適切に評価されたり、他職種のエンジニアとも相互理解を深めやすくなるのでおすすめです。また、SNSもクライアントがチェックすることが多いため、SNS投稿に力を入れたらその分依頼を増やせるかもしれません。

自身の営業活動と並行しながら、FLEXY(フレキシー)のようなエージェントに登録し、強みを客観的に判断してもらうことも重要です。

案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート

今すぐ無料キャリア相談を申し込む社外で通用するスキルを身につける

将来的にフリーランスになりたくて現状社員として働いているのであれば、今のうちに自身のスキルの棚卸を行いましょう。ご自身のスキル一覧を作ることによって、足りているスキルと不足したスキルを客観的に確認できます。そのうえで、もし現状のスキルが今の社内のみでしか通用しないスキルである場合は、積極的に手を挙げて仕事をしながらスキルを身につけるなり、帰宅して自己学習するなどして社外でも通用するスキルを身につけましょう。

生活・金銭面関連4選

生活設計をする

フリーランスになる前に、生活費を把握しましょう。今後仕事の契約や金額交渉をする際に、生活基盤を整えやすくなります。

また、フリーランスになってすぐ仕事が見つからなかった時のために、貯金も大事です。1か月分の生活費や活動の必要経費を把握し、3か月から半年程度は無収入でもやっていけるくらいには貯蓄しておくと安心です。

またフリーランスになると、社会的信用が会社員より低くなりがちです。そのためクレジットカード、住宅ローン、自動車ローンなどの審査が通りにくくなることもあります。もし不動産の購入や賃貸の更新を考えている場合、フリーランスになる前に検討しておくのもよいでしょう。

なお、不動産の購入は人生の中でも大きな買い物です。フリーランスの収入が安定するまでに返済できるかどうか慎重に考えたうえで決断することが大事です。

社会保険の手続きをする

ここからは、事務手続きのお話がメインになります。まずは、社会保険関係の手続きについてです。健康保険の加入方法は、4つあります。

健康保険を任意継続

ひとつ目は、現在加入している健康保険を任意継続する方法です。今までは所属企業が半額を負担していましたが、退職すると自分自身で全額を負担します。継続期間は2年までと限られていますが、保険給付内容が変わらないメリットがあります。

保険組合によっては、人間ドック割引や保養所の利用などのサービスが受けられる場合もあります。配偶者など扶養家族の1年間の収入が130万円未満で、扶養家族が一緒に住んでいるなどの条件を満たせば、1人分の保険料で扶養家族分を賄えるので、ご家族がいる方にはおすすめです。なお、退職の翌日から20日以内に手続きを完了させる必要があり、保険料の納付が遅れると即脱退になるため、注意が必要です。

国民健康保険に加入

2つ目は、国民健康保険に加入する方法です。お住まいの市区町村や年度によって保険料は変わり、所得や家族構成、資産などによっても変動します。正確な情報を把握するために、お住まいの市区町村の役所にご相談ください。

収入が減る場合は保険料の減額や免除、納付期間・医療費の減額や免除があります。支払いが難しければ相談するとよいでしょう。なお、国民健康保険の手続きは、退職の翌日から14日以内に行いましょう。国民健康保険料は控除の対象です。確定申告の際は忘れずに所得から差し引きましょう。

文芸美術国民健康保険

3つ目は、「文芸美術国民健康保険」に加入する方法です。基本的に文芸、美術及び著作活動に従事している、75歳未満の組合加盟の各団体の会員が対象です。WebデザインやWebサイトの制作などをしている方は加入要件を満たしています。ただし、加入には作品の提出が必要です。令和元年度の保険料は、組合員1人あたり月額21,100円、ご家族1人あたり月額11,600円です。

また満40歳~64歳以上の被保険者は、1人あたり月額4,000円の介護保険料が追加されます。所得が変わっても金額が変わらないので、加入要件を満たすならおすすめです。

家族の扶養に入る

4つ目は、ご家族の扶養に入る方法です。ご家族が健康保険に加入していれば扶養家族になれますが、自身の年間収入が130万円未満かつ、ご家族の年収の2分の1未満である場合に限られます。フリーランスの場合、年間収入から経費を指しい引いて計算する必要があります。また手当金なども収入に含まれるので注意が必要です。加入の際は、被保険者であるご家族に手続きをお願いしてください。

どの健康保険がおすすめかは人によって異なるため、保険料を確認したうえでどれを選択するか決めましょう。

フリーランスが加入できる保険とその必要性について解説した記事では、健康保険以外にも加入しておくべきおすすめの民間保険をわかりやすく紹介していますので、あわせて確認しておくと良いでしょう。

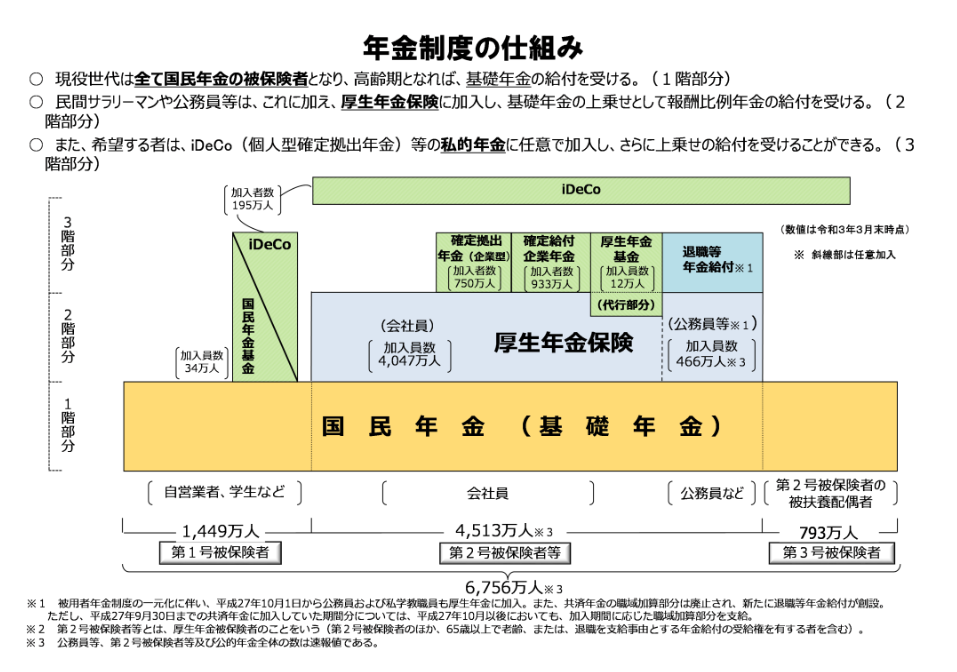

年金の手続きをする

出典:年金制度の仕組みと考え方

フリーランスの場合、一般的に国民年金に加入します。国民年金は、20歳~60歳未満の方に加入義務があります。金額は収入などによって変動せず、月額で同一の金額を納めなければなりません。

退職後は、市区町村の役所窓口や、サービスセンター、地域事務所などで手続きを行いましょう。手続きの際は、個人番号カードや本人確認書類(運転免許証など)、年金手帳か基礎年金番号通知書、離職年月日が確認できる書類(厚生年金資格喪失証明書や雇用保険受給資格者証など)、印鑑を忘れずに持参しましょう。

なお、収入減などを理由に納付が難しくなった場合、収入の減少に応じて、免除や納付猶予の制度があります。

出典:年金制度の仕組みと考え方

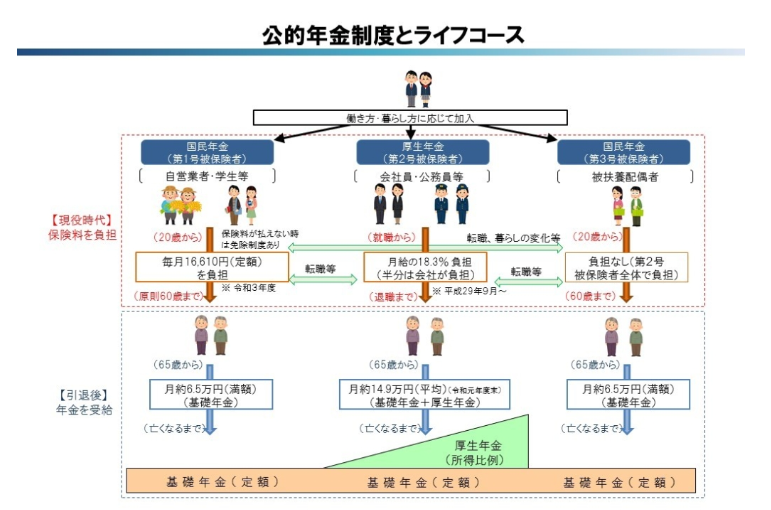

将来の備えをする

フリーランスになると、将来もらえる年金の金額が少なくなります。このため、将来を考えて備えておくことも大切です。

国民年金基金

備えのひとつ目は、「国民年金基金」です。こちらは公的年金の一種であり、個人事業主やフリーランスが多く加入しています。掛金は全額所得控除され、終身年金で亡くなるまで受給ができます。将来もらえる金額は決まっていますが、加入すると原則として自己都合ではやめられません。

なお、加入後に掛金を増減することは可能です。掛金は加入時の年齢や性別、給付タイプの選択によって変わります。ちなみに1か月の掛金の上限は月額68,000円までで、次にご説明する個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している場合、その掛金と合算しての上限です。

個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)

2つ目は、「個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)」です。掛金を自由に決め、自分自身で積み立てる個人年金となっています。証券会社や保険会社などから申し込み、自由に組みあわせて運用します。フリーランスの方は、月々5,000円~68,000円まで、1,000円単位で自由に掛金を設定できます。

原則60歳から老齢給付金として受け取れ、掛金は全額所得控除です。ただし、金融商品のため、運用リスクがある点は考慮すべきでしょう。将来もらえる金額が変わる可能性もあります。

付加年金

3つ目は、「付加年金」です。公的年金のひとつであり、月額400円の支払いで将来もらえる年金に上乗せができる制度です。確定給付となっており、受給時には「200円×付加保険料を納付した月数」の金額が毎年加算されます。

注意点は、国民年金基金との併用ができない点です。負担なく将来の備えを確実にしたい方なら、まずは付加年金がおすすめかもしれません。なお、ご紹介した3つのいずれについても、確定申告で所得から控除できます。

案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート

今すぐ無料キャリア相談を申し込むフリーランス(個人事業主)になるための手続き・なってからすべきこと

まずフリーランス(個人事業主)になりたい方のために、フリーランスになるための手続きを解説します。

開業準備をする

まずは開業届を提出しなければならないと思っている方も多いですが、その前に準備が必要です。最初に、屋号を考えましょう。個人名で始める方も少なくありませんが、会社を設立する場合は屋号が求められます。悩んだ場合は、以下のような観点で考えてみるのがおすすめです。

- 覚えやすい

- 読みやすい

- 他社と差別できているか

- 事業内容が分かりやすいか

屋号を決めたら開業日と所在地を決定し、事業の概要を決めましょう。

その際は、開業届の記入内容もチェックしておくことをおすすめします。必要であれば、印鑑の作成も忘れずにしておきましょう。この記事では、個人事業主として手続きすることを想定して説明を進めます。(法人開設は対象外です)

開業届を提出する

準備が済んだら、いよいよ開業届を提出します。開業届とは、個人事業の開業を税務署に申告する書類です。最寄りの自治体の税務署に提出する「個人事業の開廃業届出書」と、都道府県税務署に提出する2種類があります。

税務署に提出する開業届の正式名称は「個人事業の開廃業届出書」で、原則として提出が義務付けられていますが、未提出による罰則はありません。国税庁のサイトまたは最寄りの税務署で配布されています。

入手できたものの書き方がよくわからないという方は、開業届の書き方をわかりやすく図解した記事もありますので、ぜひご参考ください。

【開業届を出すメリット】

- 青色申告ができる。青色申告を選ぶと、さまざまな優遇制度で節税ができます。

- 屋号を決めて開業すれば、屋号での銀行口座が作成できる。ちなみに銀行によっては、開業届の控えを提出することを求められるケースもあります。事前に、開業届のコピーを取っておくとよいでしょう。

- 税務署が確定申告書を届けてくれる。

- 小規模企業共済に加入できる。

- クレジットカード審査対策にもなる。

【開業届を出すデメリット】

- 失業手当がもらえなくなる。

- 開業届を提出すると、扶養から外れてしまう。

個人事業主だと収入の一定額を超えなければ家族の扶養に入れますが、それが不可能になります。なお、開業時に青色申告を希望した場合、申告予定の年の3月15日までに、管轄する税務署に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。なお1月16日以降に事業を開始した場合は、開業日から2ヶ月以内に提出しましょう。

ちなみに開業届や関連書類を提出することに費用はかかりません。

都道府県税事務所に「個人事業の開廃業届出書」を提出する

「個人事業の開廃業届出書」は、都道府県税事務所にも提出します。こちらの書類は、各都道府県庁のサイトよりダウンロードができます。ちなみに確定申告をすれば都道府県にも通知がされるため、提出しないという方もいるようです。

なお、個人事業主で事業を行っている場合、各都道府県に個人事業税を納税する義務が発生します。フリーランスに多い職種であるライター・システムエンジニア・プログラマーは、法定業種に該当しないため個人事業税は非課税です。しかし仕事内容によっては請負業と判断され、個人事業税が課税される場合もあります。画家も法定業種に該当しないため個人事業税は非課税ですが、仕事内容次第でデザイン業と判断されれば課税されることがあります。これらは各都道府県によって判断基準が異なります。

開業後フリーランスになってからすべき大事なこと4つ

開業を済ませれば、いよいよフリーランスとしてのスタートです。ここでは、フリーランスになってからすることについて取り上げます。

仕事の契約をする

無事に仕事が見つかったら、契約を行いましょう。エージェントを通さない場合は、受ける仕事内容をクライアントと確認します。多くの場合、見積書と契約書の作成が必要です。

なお、見積書に決まったフォーマットはありません。見積もりを出す際は、経費や税金を含めた金額を意識しましょう。金額交渉されることも想定し、金額は下げすぎず、適正な見積金額を心がけることをおすすめします。

契約書は必ずしも取り交わさなくてよいですが、可能な限り作成したほうがよいでしょう。本来対等であるはずのフリーランスとクライアントの力関係が傾くことも考慮しなければならないからです。もし契約書の作成が難しければ、取引条件を明記した確認メールを発注者に送り、了承の返信をもらってください。

FLEXY(フレキシー)はフリーランスとして活動されるエンジニア・CTO・技術顧問・デザイナーの方々にお仕事をご紹介するサービスです。営業や契約関係の雑務を代行させていただくことで、フリーランスの方には業務に集中していただけます。安心してフリーランスとして活動できるようサポートいたしますので、FLEXYにご登録の上お気軽にご相談ください。

案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート

今すぐ無料キャリア相談を申し込む便利ツールを活用する

もしもの備えとして、以下のような便利ツールを活用しましょう。

事業用口座の作成

開業届を提出した場合、屋号で事業用口座が作れます。プライベートの資金と事業の資金は別に管理したほうが、税金や確定申告がスムーズになります。

会計ソフトの準備

フリーランスになると、確定申告を行わなければなりません。「freee」や「マネーフォワード」などをはじめとした会計ソフトを使用すると、業務が楽になります。手間を考えると、前もって導入しておくことがおすすめです。

小規模企業共済

個人事業主や小規模法人の役員などが退職・廃業した場合などに解約すると、積み立てた掛金に応じた共済金を受け取れる共済です。個人事業主なら所得控除対象になるため、積立時は節税になります。ただし、解約する際は税金を納める必要があるので、注意が必要です。個人事業主であれば、受け取る共済金(解約手当金)は「退職所得」扱いとなるため、事業所得と比較すると、税負担をかなり低減できます。

経営セーフティー共済経営

セーフティー共済は、中小企業倒産防止共済制度とも呼ばれます。取引先が破産した際に、今までの積立金を共済金として受け取れる制度です。個人事業主の場合は、必要経費に入れられます。

フリーランス協会の所得補償

制度本人が病気になるなどして、やむを得ず働けなくなった場合の所得補償です。細かな納期に沿って仕事をしている方は、備えておくとよいでしょう。

確定申告について理解する

フリーランスになってもっとも大変だと感じるのは、年に1度の確定申告でしょう。確定申告は、事業所得が38万円以上になると必須になります。申告の種類には「青色申告」と「白色申告」があります。申告の方法には、税務署に郵送する方法と、税務署の窓口で手渡しする方法、電子申告システム(e-Tax)の3つがあります。

なお、初めて申告される方の場合、税務署の窓口で相談しながら書くケースも少なくありません。確定申告の準備は、年末年始頃から開始することが望ましいでしょう。なかには、10月頃から始める方も存在します。

以下の記事では業務委託で確定申告が必要な条件や青色申告と白色申告の違いを紹介していますので、あわせてご覧ください。

税金関係について理解する

フリーランスになっても、税金の納付は引き続き必要です。フリーランスの方が納める税金の種類は以下のようなものが考えられます。

- 所得税

- 住民税

- 個人事業税

所得税とは、自身の1年間の所得に対して課せられる税金のことで、フリーランスは確定申告によって所得税を支払わなければなりません。所得税は収入、必要経費、控除金額、国税庁が公表している所得税の税率をもとに算出することができます。

フリーランスが支払う税金の計算方法と所得税の種類をまとめた記事で所得税の計算方法も詳しく解説しています。

所得税が所得金にかかる税金に対し住民税は、居住地域の福祉、教育などの行政サービスに必要な費用を地域内の住民で均等に負担することを目的とした税金です。1年間(1月1日から12月31日)の所得をもとに翌年6月から納付することになります。

そして個人事業税は、定められた70業種の個人事業主が290万円以上の収入を得たら払う税金です。事業所の所在地として申請した都道府県に納めることになり、道路工事などの公共事業や公共サービスの財源として使われることになります。

フリーランスが支払うべき税金をまとめた記事では住民税や個人事業税のより詳細な内容を解説していますので、あわせてご確認ください。

また、2023年10月から開始されるインボイス制度ですが、よく理解していないと収入が減ってしまったり、そもそも案件獲得が難しくなってしまう可能性があります。インボイス制度は仕事の発注者側だけではなく、受注する側のフリーランスにも関係してきますので、しっかり把握しておきましょう。

以下ではインボイス制度についてフリーランスが取るべき対策について解説していますので、ぜひご覧ください。

案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート

今すぐ無料キャリア相談を申し込むフリーランスとして案件を獲得する方法

フリーランスとして活動するための準備をして、いざ活動を始める段階になっても、案件獲得の方法や、継続的にフリーランスとして活動していくための方法を知らなければ、長期的に安定して収入を得ていくのは難しいでしょう。以下ではフリーランスとして案件を獲得する方法について解説します。

フリーランス向けのエージェントを使う

フリーランス向けエージェントは、フリーランスと企業を結びつけるための役割を担っています。エージェントは、仕事を探しているフリーランスと、専門スキルを持った人を探している企業を仲介します。フリーランスは、営業や契約書まわりの雑務をフリーランス向けのエージェントに代行してもらうことで、業務に集中できたり、契約などに関するトラブルを回避できるというメリットがあります。

おすすめのフリーランス向けエージェントはFLEXY(フレキシー)です。FLEXYは90%以上フルリモート、高単価案件の多いハイクラスなエンジニアやデザイナー向けのエージェントです。

今までご利用された方の声なども載せていますので、ぜひサービスについてご覧ください。

案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート

今すぐ無料キャリア相談を申し込むクラウドソーシングを使う

多くの企業がクラウドソーシングを使って業務委託できる人材を探しています。自ら契約や業務内容などの確認や交渉をする必要がありますが、クラウドソーシングを使うのも、案件を獲得するのに良い方法です。

友人・知人などへ連絡する

友人や知人へ「フリーになりました」と伝えることは大切です。しかし、それと同時に、Twitter、Facebook、Quita、noteなどで「案件を探しています」「フリーランスになりました」と投稿すると仕事の相談が増えるかもしれません。場合によっては、状況確認の連絡が来ることもあります。

以下の記事ではフリーランスとしての案件の探し方や、継続的に受注するためのスキルについて詳しく解説しています。ぜひ読んでフリーランス活動にご活用ください

フリーランスエンジニアの案件探しの方法!知っておきたい案件獲得のための知識

未経験からフリーランスになる方法

未経験からフリーランスになる方法と言っても前提条件の違い、つまりスキルの有無により方法は全く異なります。

十分なスキルがある場合

これまで会社員などでスキルを積みフリーランスとして独立する場合は、本記事でご紹介したような手順を踏みフリーランスになれば、安定して活動していくのもそう難しくはないでしょう。

スキルが不十分な場合

対してその職種において未経験でフリーランスとして活動していくためのスキルが不十分な場合、案件を獲得することが難しいため、まずはスキルを付けることが必要です。例えばプログラマーであれば学習を積みWebサイトやアプリケーションなどを自作してみるなどして、ある程度形として提示できる実績が必要です。今の仕事を続けながら、空いた時間でスキルを積みましょう。

今は何かスキルを身に着けたいと思えば、ほぼ何でも学習できる時代です。書籍・Webコンテンツ・スクールなど学ぶための手段はたくさんあるため、これらを活用しましょう。

また、最終的にフリーランスとして活動するにしても、まずは同じ職種の会社員として転職をしてスキルを身に付ける方法もあります。毎日のように時間を使ってスキルの習得ができるため、フリーランスとして働きたい職種に転職することは、最終的にフリーランスとして安定的に活動するために有効な手段です。

案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート

今すぐ無料キャリア相談を申し込むこちらの記事には未経験としてフリーランスエンジニアになるための手順を記載していますので、ぜひご覧ください。

未経験からフリーランスエンジニアになれる? 受注までの期間や注意点を解説

フリーランスで活躍できる人の特徴とおすすめ職種

フリーランスで活躍しやすい方や職種の特徴を紹介します。ご自身の性格ややりたいことと照らし合わせてみてください。

フリーランスとして長く活躍できる人の特徴8選

フリーランスと直接雇用を比較してみると、直接雇用のほうがメリットは大きいと考えた方も多いでしょう。しかし大切なのは、自分にとって最適な働き方が選択できることです。フリーランスの生き方を選択したほうが、自分らしく生きられる人も大勢存在します。

フリーランスとして活躍できる人には、どのような特徴があるのでしょうか。

専門的なスキルや経験がある

企業が人材を業務委託したい場合、プロジェクトに必要だけど現状社内にない専門的なスキルや知識を持っている人を求めるケースが多いです。そのため特定の職種を突き詰めた高い専門スキルを持っている人は重宝されます。

自己管理・体調管理ができる

フリーランスは、大抵の場合自分の代役を務める人がいません。また企業のように有給休暇もありません。自分が体調不良で休んでしまうとプロジェクトが進みません。そのため、自己管理や体調管理は非常に重要です。

無理をして睡眠時間が極端に減ってミスが増えてしまったり、過度なディスクワークで体調を崩してしまったりしては、クライアントからの信頼も失われてしまいます。そのため健康管理も大事な仕事の一部ととらえ、日頃から積極的に運動したり定期的に健康診断を行うといったことも大事です。

コミット力が高い

コミット力とは、納期管理やコスト管理を適正に行える能力を指します。特に在宅で仕事をする場合、スケジュール管理や進捗管理などすべて一人で行う必要があります。 締め切りをしっかり守りながら品質の高い仕事ができることは、相手先との信頼関係構築にも深く関わってくるでしょう。

適正にコミュニケーションを取れる

フリーランスは、状況に応じて適性にコミュニケーションを取れることが求められます。特に在宅の場合は常に互いの状況が把握できる環境ではないため、困った時や報告が必要な時に、積極的に相手に声をかけられることは大事です。

また、そうしていかないと誤解や理解不足が生じてしまい仕事にも影響します。適切な意思の伝達や情報共有などを適切なタイミングでできる人が、有能なフリーランスになっています。

営業力・交渉力がある

営業力や交渉力があり自らを売り込むのが上手い人はフリーランスとして長く活躍できる可能性が高いです。同じスキルでも営業力のある人の方が獲得できる案件や単価が多くなるのは容易に想像がつくでしょう。また交渉のできる人は予めトラブルを回避する可能性も高まるため、フリーランスとして長く安定して活躍できるとも言えます。

謙虚で誠実に対応できる

仕事をするうえでの基本ですが、フリーランスとして働く場合も良好な人付き合いが大切です。謙虚であれば初めて話す人とも円滑なコミュニケーションが取れ、仕事のための人間関係を築きやすくなります。

誠実な人柄であると認めてもらえると、「長く一緒に働きたい」と思ってもらえるでしょう。そのうえで誠意のある対応ができれば、複数のクライアントと長くお付き合いすることも難しくありません。

向上心が強い

自らスキルアップの機会を見つけられる勉強熱心さや、世の中のトレンドをキャッチアップできることも重要です。シーンの潮流に乗り遅れてしまわないように、常にアンテナを張り、セミナーやイベントに参加したり、さまざまなメディアから情報を収集したりといった学ぶ気持ちを忘れず、時代の流れに敏感であることが大事です。

社員としても問題なく働ける

そもそも社員としてもきちんと成果を出していたり問題なく働けていた方であれば、同じように起きて出勤して業務を行うという習慣が出来ているため、フリーランスに移行する際にもストレス少なく働けるでしょう。また社員として通用するレベルのスキルを持っていれば、フリーランスとして同レベルの作業を行う際に問題なく成果を出せます。

今まで社員としても問題なく働き、【収入アップ】や【柔軟な働き方をしたい】といったポジティブな理由でフリーランスになりたい場合は、フリーランスとしても問題なく活躍していける可能性が高いでしょう。

案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート

今すぐ無料キャリア相談を申し込むフリーランスに向いている主な職種

フリーランスに特定の職種は存在しません。人によって、それぞれフリーランスとしての働き方があります。

とはいっても、フリーランスとして活躍しやすい職種はいくつか挙げられます。「フリーランスになりたい」という気持ちはあるけれど、どのような仕事を選ぼうか決めかねている方は、ここで取り上げる職種を参考にしてみてください。

IT系

Webシステム、アプリ、プログラム、ゲームなど、IT技術に関わる職種もフリーランスに向いています。以下のような職種が例に挙げられます。

- Webエンジニア

- Webコーダー

- インフラエンジニア

- ゲームエンジニア

- システムエンジニア

- フロントエンドエンジニア

- 組み込みエンジニア

- AIエンジニア

- スマホアプリケーションエンジニア

- データアナリスト

- プログラマー

職種にもよりますが、プログラミングやデータを扱う仕事が目立つIT系の職業は、場所を問わず仕事を進められる傾向にあります。クライアント側が満足できるスキルを持ったエンジニアやプログラマーなら、フリーランスとして十分活躍できると予想可能です。

仕事の制約がなくなったことで、大幅に収入が増える人も少なくありません。また、現在はAIやスマホアプリが広く普及しているため、これからIT人材の需要はさらに拡大していくでしょう。これが、IT系の職種のメリットです。

今はまだ知識が浅い方でも、独立を目指して経験を積めば、フリーランスとして稼げるようになる日も遠くないでしょう。ただし、安定した高収入を実現させるには、ハイスキル人材に成長する必要があるでしょう。

フリーランスエンジニア職種の年収比較や高単価案件獲得のポイントをまとめた記事も合わせてご覧ください。

FLEXYには今流行りのアプリエンジニアやフロントエンド、サーバーサイドエンジニアなどさまざまな開発エンジニア案件があります。

マーケター系

マーケター系の職種は、フリーランスの求人が増えてきています。具体的な職業は、以下の通りです。

- マーケティングコンサルタント

- プロダクトマネージャー

- データサイエンティスト

- Webマーケター

- Webディレクター

オンラインサービスが普及したことにより、マーケティングの知識は需要が高まっています。フリーランスのマーケターが重宝されている大きな理由は、企業所属のマーケターが少ないからです。

メリットとしては、有能なマーケターは多くの案件を受注し、多額の報酬を獲得できることが挙げられます。デメリットは、フリーランスとして稼げるようになるまでに、多くの勉強時間や経験を要することでしょう。

また、特定の分野に強いなど、自分にしかない強みを見つける必要もあります。クライアント側に納得してもらえるように、積極的にコンサルティングを行うこともポイントです。

FLEXYにはSEO対策、アクセス解析、広告やソーシャルメディア運用などさまざまなマーケター案件があります。

クリエイティブ系

デザイン、イラスト、映像、音楽などを扱うクリエイティブ要素が強い職種は、フリーランスになりやすいでしょう。具体的な職業例は、以下の通りです。

- デザイナー

- グラフィックデザイナー

- ロゴデザイナー

- 漫画家

- イラストレーター

- 映像編集者

- ディレクター

- カメラマン

- ゲームプランナー

- ハンドメイド作家

- YouTuber

- インスタグラマー

- ライバー

- 作曲家

- 俳優

- 声優

- 楽器演奏

創作を仕事とする職種は、自分のスキルをクライアントに営業しやすいため、フリーランスとして働く人が目立ちます。企業に所属して仕事を受ける十分な能力があってもそれを選ばずフリーランスを選択する人は、クリエイターとしてより自由な生き方が選べるところにメリットを感じているようです。

デメリットは、企業に所属していたほうが、規模感の大きい仕事を経験できることでしょう。ワンストップで依頼を進められるため、フリーランスのクリエイティブな職種は、クライアント側からの需要も高まっています。

もしも自分のスキルを活かして、より自由な働き方をしてみたいならフリーランスとして独立することもおすすめします。

FLEXYにはUI/UXデザインやWebデザイナーなどさまざまなデザイナー案件があります。

ライター系

文章を扱って業務を進める職種は、フリーランスと相性が非常によいでしょう。主な職種の例は以下の通りです。

- Webライター

- シナリオライター

- コラムニスト

- 作家

- ブロガー

- 編集者

- コピーライター

- 新聞記者

- ジャーナリスト

- 翻訳家

- 脚本家

パソコンさえあれば場所を問わず仕事を進められるところが、このような職種のメリットです。専門的な知識がない初心者でも気軽に仕事を始められるため、敷居が低いことも特長のひとつでしょう。そのぶん多くの人材が業界内に存在するため、高い単価で仕事を受注できるようになるまでには時間がかかることがデメリットです。

なお、扱う文章の種類やジャンルによって、業界の雰囲気が大きく変わることもあります。そのため、複数ジャンルの知識を学んでおくことで、幅広いクライアントから仕事を依頼してもらいやすくなるでしょう。

案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート

今すぐ無料キャリア相談を申し込むフリーランスの収入の仕組みや契約方法

フリーランスの収入の発生の仕方は主に2つに分けられます。

- 納品物に対して対価が発生する請負契約

- 労働に対して対価が発生する準委任契約

どちらの契約方法も業務委託契約の一つですが、それぞれに特徴があります。

請負契約

請負契約は成果物(仕事の完成)に対して報酬が発生します。エンジニアやデザイナーなど納品物が発生する仕事は請負契約になる傾向にあります。働く時間は問われないことが多いため、時間に縛られたくない方は請負契約が向いています。

準委任契約

準委任契約は法律行為を伴わない業務の遂行に対して報酬が支払われる契約です。報酬は【時間×時給(時間単価)】で決まります。コンサルタントなど納品物が発生しない仕事は準委任契約になる場合が多いです。ちなみに法律行為を伴う業務の場合は委任契約を結びます。例えば弁護士などがそれに該当します。

以下では業務委託契約について詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

フリーランスになるメリット・デメリット

ここからはフリーランスになるメリットやデメリットについて代表的なものをご紹介します。

フリーランスになるメリット4つ

まずはフリーランスとして働くメリットについてご紹介します。

収入の上限が高い

業界や職種によって単価の相場はあるにしろ、フリーランスになれば社員よりも収入の上限は高くなります。需要が高く習得の難しい専門スキルを持っているのであれば、安定した高収入が望めるでしょう。

フリーランスの給料や年収について詳しく知りたい方は、フリーランスの平均年収や年収1,000万円以上を目指す方法などを紹介している記事がありますので、ぜひご覧ください。

働く場所と時間を選べる

前述した請負契約の場合だと成果物が完成しさえすれば良いため、働く場所や時間は求められない傾向にあります。仕事を短時間で済ませても、どれだけ時間をかけても、納品できるのであれば収入は変わりません。またフルリモートなど、場合によっては海外や観光地からでも案件を獲得することが可能です。このように場所や時間にとらわれないところが大きなメリットと言えます。

様々なスキルと体験を得られる

会社に属して社員として働いている場合は、往々にして自分の仕事を選べないケースが多いでしょう。また日々の業務がルーティン化され、その会社内でしか通用しないスキルばかりついてしまいかねません。しかしフリーランスであればどんな仕事を受注したいかは自分で決められます。スキルがあることが前提ですが、深めたいスキルや知識に関連した仕事は自らの判断で選択できます。様々な企業の中で案件を取得することで、一社内で働いているだけでは得られないスキルや経験が得られるでしょう。

職場の人間関係の悩みが減少する

フリーランスになると会社員として働く場合と比べて、職場の人間関係は希薄になるため、上司や同僚との政治的な対立や相性といった、人間関係の問題の大部分は回避できます。組織の中に深く入らずに業務に取り掛かるため、職場の人間関係を面倒に思う方は、フリーランスになると精神的に楽になるでしょう。ただしフリーランスになると人間関係のしがらみから外れますが、孤独に感じることもあります。またプロジェクトごとに新たな人間関係が発生するため、その点も考慮してフリーランスになる必要があります。

案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート

今すぐ無料キャリア相談を申し込むフリーランスになるデメリット3つ

続いてフリーランスで働くデメリットをご紹介します。

収入が不安定になる

フリーランスは社員よりも収入の上限が高いのと引き換えに、収入が不安定なことは否めません。まだスキルが浅い場合や、習得しているスキルの需要が低い場合は、そもそも獲得できる案件が少ない場合が多いでしょう。社員にも言えることですが、フリーランスの場合は余計に収入が不安定になることを見越して常にスキルアップしたり、資産形成に気を遣うなどリスクヘッジしておく必要があります。

仕事とプライベートの境が曖昧になる

会社に属して働いている場合は基本的に始業と終業の時間がありますが、請負契約で働いている場合は納品物さえ完成すれば良いため働く決まった時間がありません。働く時間が自由であることはメリットでもありますが、スケジュール管理を徹底しなければ以下のようなことになりかねません。

- 作業時間の見通しが甘く何日も徹夜することになる

- 仕事とプライベートの区切りが付きにくくなる

- 生活リズムがバラバラになる

- 昼夜逆転する

自己管理ができていないと生活リズムが狂い、心身の健康を崩してしまいかねないため、スケジュール管理はしっかりしておきましょう。

社員に比べ社会的信用に乏しくなる

個人によりますが、フリーランスは会社員に比べて社会的信用が乏しくなる傾向があります。社会的信用は以下のような場合に関わってきます。

- 結婚

- 賃貸契約

- ローン審査

- クレジットカード作成

フリーランスの場合、こういったことをする際に不利になることがあります。また保険や年金など公的な保証も薄いためそういった点を個人的にカバーする必要があります。

案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート

今すぐ無料キャリア相談を申し込むフリーランスになることのメリットとデメリットはこちらの記事でもさらに詳しく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

関連記事:フリーランスで働く11個のデメリット|メリットや未経験から挑戦できる職種も解説

フリーランスとその他の働き方の違い

多様な働き方が受け入れられてきているなかで、フリーランスとその他の働き方について混同してしまう方もいるでしょう。以下からはフリーランスと直接雇用の違い、個人事業主との違い、自営業との違いについて解説します。

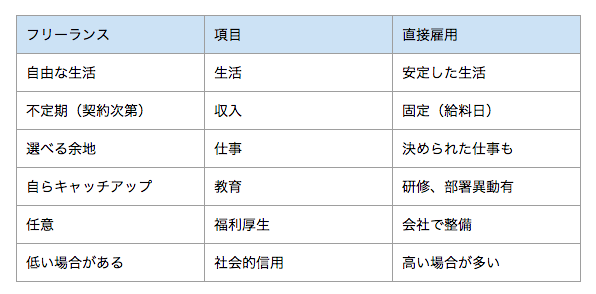

フリーランスと直接雇用の違い

フリーランスと直接雇用には、生活や仕事の自由度や収入の安定性などにさまざまな違いがあります。表に細かな違いをまとめたので、ご覧ください。

フリーランスのメリットは自由度の高さであり、直接雇用には、暮らしを安定させられるメリットがあります。フリーランスは、業務量が契約によって異なるため、定期的な収入がある状況は作りにくいでしょう。

一方で、直接雇用は、決まった給料日に固定の金額が支給されます。また、収入増加に関しても、フリーランスは成果・実力次第になり、クライアントとの交渉力も重要です。直接雇用の場合は、評価制度などによって、定期昇給の機会があります。

仕事内容については、フリーランスなら選択の自由があります。直接雇用では、自分で仕事を選べないことが多く、やりたくない業務も、責任を持ってこなさなければなりません。

直接雇用の場合は、研修制度や異動によって、教育の機会が与えられます。フリーランスの場合は、スキル向上のために、フリーランスは自身で勉強の機会を設ける必要があります。福利厚生面も、直接雇用では社会保険が整備されていますが、フリーランスは自身で契約を行う必要があるでしょう。社会的な信用という面でも、フリーランスは低めになりがちです。

しかし、フリーランス人口が増えていることで、状況は変化しつつあります。以前であればフリーランスは契約自体が困難だったクレジットカードやローンなども、徐々にその難易度が下がってきています。

フリーランスと副業の違い

本業の他に、週末や所定労働時間外の時間を使って別の仕事で収入を得る行為を副業と言います。フリーランスや直接雇用は働き方を表す言葉なのに対して、副業は行為を指す言葉であるという点が大きな違いで、副業でフリーランスとして働くことも可能です。

副業フリーランスとして働く場合は、直接雇用のメリットである安定的な暮らしや社会的信用を本業で担保しつつ、副業で自分のやりたい案件にチャレンジして追加収入も得られるため、直接雇用とフリーランス両方の利点を活かすことができます。フリーランスとしていきなり独立するのが不安な方は、副業フリーランスから始めてみてはいかがでしょうか。

また、開業届を出して個人事業主として副業することも可能です。開業届を出せば副業フリーランスとしての利点の他に、青色の確定申告が可能となって最大65万円分の控除を受けられたり、経費として副業で使ったお金を収入から差し引くことで節税対策できます。

副業フリーランスは収入アップの選択肢の一つとしておすすめですが、会社によっては就業規則で副業禁止としている場合もありますので、まずは本業の就業規則を確認して副業が行えるかどうか把握しておきましょう。

フリーランスと個人事業主の違い

フリーランスと個人事業主は、とても似ている概念です。いったい、この2つの言葉には、どのような違いがあるのでしょうか。

簡潔に説明すると、フリーランスと個人事業主に大きな違いは存在しません。両方とも、独立して会社や組織に所属せずに仕事を請け負っている者を指しています。明確な雇用関係を結んでいることもなく、自分の知識や技術をもとにして事業を行います。

その上で違いがあるとすれば、フリーランスが「生き方、働き方」を表現する言葉であるのに対し、個人事業主は「税務上の区分」を指しており、開業届をだしたかどうかで区分されます。フリーランスと個人事業主の違いについてまとめた記事では、より詳しく両者の違いや個人事業主のお役立ち情報などを紹介しています。詳細はぜひ以下の記事でご確認ください。

フリーランスと自営業の違い

個人事業主やフリーランスと混同されやすいのがこの自営業という立場です。

自営業とは文字通り【自ら事業を営む者】のこと全てを表す言葉です。つまり法人でも個人でも、企業に属さず自ら事業を営んでいるのであれば、自営業者です。

フリーランスも自営業者に含まれますが、フリーランスとは特定の企業や組織などに専属しない自由な働き方を表す呼称であるため、税法上での区分はありません。個人事業主も自営業に含まれますが、個人事業主は会社を立ち上げずに税務署に開業届を出した人の事を言います。

自営業を営む場合、自ら事業を運営する者としてさまざまな決断や安定した事業経営をするための収支の管理などを行う必要があり、そのためには責任感や向上心などが不可欠です。他にも自営業に求められる能力や特徴があり、自営業に向いてる人を解説した記事で詳しくまとめています。フリーランスや個人事業主として活躍するためにも重要なポイントですのでぜひ確認してみてください。

案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート

今すぐ無料キャリア相談を申し込むフリーランス人口が増え続けている理由と将来性

フリーランスという生き方の人気はどんどん高まっており、これからも注目度が増すと予想できます。

ランサーズが公開している「新・フリーランス実態調査 2021-2022年版」を見ると、その様子がよくわかるでしょう。この調査によると、フリーランス人口は1,577万人であり、経済規模は23.8兆円を突破したことがわかりました。2020年1月の調査では、フリーランス人口が1,062万人、経済規模は17.6兆円であったため、その影響力は年々拡大していることがわかります。

フリーランス人口が増え続けている理由

フリーランス人口が増えた主な理由について解説していきます。

働き方の多様化

フリーランス人口が増加している大きな要因は、「コロナ禍における働き方の多様化」であると予想できます。多くの職種において、オンラインで仕事を完結できるようになったため、フリーランスとして働く環境が整いやすくなったことが理由として挙げられるでしょう。

「オフィスに出社して、定時まで働く」という一般的な働き方以外の生き方が、多くのメディアで取り上げられました。また、昔から国内で浸透していた、「終身雇用制」「年功序列」「メンバーシップ型雇用」といった旧来の考え方が最近見直されていることも要因のひとつです。

欧米で広く使われている「ジョブ型雇用(労働時間ではなく、明確に定義した業務内容の成果によって人事評価を行う雇用制度のこと)」と呼ばれる採用方式が広がっていることからも、それはうかがえます。自分の目指す生き方に応じて働き方や職場をフレキシブルに変更できるフリーランスが人気を集めていることは、自然な流れかもしれません。

IT人材の需要高騰

現状日本ではIT人材が不足しています。経済産業省が2019年に調査したデータでは、少子化やDXへの需要高騰などから2030年時点でIT人材がおよそ16万人から79万人不足すると予想されています。

IT人材の確保は急務でありながら、多くの企業にとってIT人材を育てることは困難であるため、フリーランスのIT人材を即戦力として迎え入れる傾向にあります。IT人材側としても、スキルがあれば引く手あまたであるため、ひとつの企業に属さずにフリーランスとして活動する人が増えています。

フリーランスを支援するサービスの増加

フリーランスを支援するサービスが増えてきたことも、フリーランス人材が増加してきた理由のひとつです。

例えば、当社が運営するFLEXY(フレキシー)のような、企業とフリーランスをマッチングさせるエージェントのサービスや、クラウドソーシングのサイトなど、企業と働き手を結ぶサービスが増え、フリーランスの方が案件を受注しやすくなってきています。

案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート

今すぐ無料キャリア相談を申し込むまた、インターネットカフェやテレワークプラン付きのホテル、コワーキングスペースの増加など、リモートワークに向いた働ける場所が増えてきたことも、フリーランスが増えてきた理由のひとつでしょう。

こちらの記事ではフリーランスエンジニアにおすすめのエージェントを12社ご紹介しています。こちらも合わせてご覧ください。

フリーランスのエンジニアにおすすめなエージェントを12社厳選! 選び方、サービス内容を解説

フリーランスという働き方の今後

フリーランスにはメリットもデメリットもありますが、とても未来のある働き方です。2社・3社と同時進行で仕事を行うパラレルワークや、プロジェクト単位で参画するような働き方も、今後広がっていくと思われます。ただし、企業に所属しないということは、実力、経験、スキルなどが重視されるようになるということです。日頃から情報収集を進め、キャリアアップ・スキルアップのための取り組みが必要になるでしょう。今まで以上に、実力や成果が求められることは間違いありません。「自分にしかできないこと」を意識しながら、キャリアや働き方を作っていくことが大切になるはずです。

フリーランス関連記事のご紹介

ここからはFLEXYのフリーランス関連の記事をご紹介させていただきます。

最低限登録すること

フリーランスとして独立するために最低限登録しておくことをまとめました。開業届や青色申告から、コミュニケーションツールや案件獲得のためのサイトなどを記載しています。

フリーランスの源泉徴収

源泉徴収の計算方法や、よくある質問と回答など、フリーランスの源泉徴収について解説しています。

フリーランスの消費税

消費税についての基礎知識から、フリーランスの消費税について、インボイス制度などについても解説しています。

まとめ

フリーランスとして働くためには、さまざまな能力や準備が必要となります。自由に働けるというメリットだけではなく、このような点もしっかりと理解しておくべきです。特に契約や確定申告、税金などの事務処理や年金、社会保険、キャリアプランなどの将来設計は、しっかりと準備しておく必要があります。

今後、フリーランス人口は増え、より新しい働き方も誕生していくことでしょう。そのような働き方を作り、提案したいと考えているのがFLEXY(フレキシー)です。エンジニアやデザイナーが自由度の高い働き方ができる、新しい働き方を目指せるサービスとなっています。また、多重下請け構造をなくし、自社サービスを持っている企業と直接取引をすることで、よりよいプロジェクトや働き方を実現できればと考えています。ぜひ一度FLEXYサービス詳細をご覧ください。

案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート

今すぐ無料キャリア相談を申し込む