フルスタックエンジニアはいらない?現場の声や採用市場の動向をもとに背景と生き残り方を紹介

フルスタックエンジニアは、幅広い技術領域をカバーできる魅力的な存在ですが、「専門性がなく器用貧乏」「もはや時代遅れでいらない」といった声も聞かれます。

しかし、企業のニーズを的確に満たせるフルスタックエンジニアの需要は、今もなお非常に高いです。

本記事では、「フルスタックエンジニアはいらない」と言われる背景にある現場の声や採用市場の動向を分析します。その上で、今後も市場で重宝され続けるフルスタックエンジニアの特徴と、市場価値を高め続けるための具体的なキャリアパスを網羅的に解説します。

この記事を読めば、フルスタックエンジニアとしてのキャリアに確信を持ち、変化の激しいIT業界を生き抜くための具体的な道筋が見えるでしょう。

なお、FLEXY(フレキシー)では、21,000を超える案件を取り扱い、フルスタックエンジニア向けの案件を数多く掲載しています。サービスは無料で、60秒で登録可能です。ぜひ下記よりご登録ください。

案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート

今すぐ無料キャリア相談を申し込む目次

「フルスタックエンジニアはいらない」といわれる理由|現場の声をもとに紹介

「フルスタックエンジニアはいらない」といわれる主な理由は以下の4つです。

- 中途半端と評価されて専門的な技術をもつ方が重宝されやすいだから

- チームでの開発が中心となり役割分担が進む大規模プロジェクトでは不要になりやすいから

- 知識の幅が広すぎて全てを高いレベルでこなすのが難しく器用貧乏になりがちだから

- 一人当たりの採用コスト(年収・単価)が高くなりがちだから

現場の声をもとに解説しますので、最後までご覧ください。

中途半端と評価されて専門的な技術をもつ方が重宝されやすいだから

フルスタックエンジニアは以下のような幅広い知識が求められますが、すべての知識レベルが中途半端と言う印象を持たれる場合があります。

- フロントエンド

- バックエンド

- データベース

- インフラ

各分野には、より深い知識と経験を持つスペシャリストが存在するため、比較されると「全部できるけど、どれも専門家には及ばない」という評価を受けがちです。特に技術的な難易度が高い課題に直面した場合、専門特化型のエンジニアの方が解決策を提示できると判断されるケースは少なくありません。

チームでの開発が中心となり役割分担が進む大規模プロジェクトでは不要になりやすいから

大手企業や大規模なシステム開発プロジェクトでは、開発効率を最大化するために役割分担が徹底されています。

フロントエンド、バックエンド、データベース、インフラといった各領域に専任のエンジニアが配置されるのが一般的です。このような環境では、一人のエンジニアが複数の領域を担当する場面は限定的です。

フルスタックエンジニアが自身のスキルを活かそうとしても、担当領域が明確に分かれているため、周囲との役割が曖昧になり、かえってチームの連携を阻害してしまう可能性があります。

知識の幅が広すぎて全てを高いレベルでこなすのが難しく器用貧乏になりがちだから

IT業界の技術進化は非常に速く、フロントエンド、バックエンド、クラウドなど、それぞれの分野で新しい技術やフレームワークが次々と登場します。フルスタックエンジニアは、これら広範な技術トレンドを常に追いかけ、知識をアップデートし続けなければなりません。

しかし、すべての分野で常に高いレベルのスキルを維持することは、現実的に極めて困難です。結果的に、どの分野も中途半端な知識にとどまってしまい、「器用貧貧乏」な状態に陥るリスクを抱えています。責任範囲が広い分、成果へのプレッシャーも大きい職種であることが、フルスタックエンジニアがいらないといわれる理由の一つです。

一人当たりの採用コスト(年収・単価)が高くなりがちだから

フルスタックエンジニアは、複数の技術領域をカバーできる高いスキルを持つため、市場価値が高く評価される傾向にあります。そのため、企業が採用する際の年収や、業務委託で依頼する際の単価は、専門特化型のエンジニアと比較して高くなりがちです。

特に、予算が限られているプロジェクトや、特定の専門性のみを求めている企業にとっては、フルスタックエンジニアの採用はコストパフォーマンスが悪いと判断されるケースもあります。企業側の採用戦略によっては、高単価であることが採用のネックになる場合もあるため、いらないといわれる場合があります。

採用市場において本当にフルスタックエンジニアはいらないのか?

「フルスタックエンジニアはいらない」と言われる一方で、実際の採用市場ではフルスタックエンジニアの需要は根強く存在します。特に、リソースが限られる中小企業やスタートアップ、自社サービスを展開する企業では、開発の初期段階からサービス全体を俯瞰し、一人で複数の役割をこなせる人材が不可欠です。

少数精鋭で開発を進める現場では、「一人で何役もこなせるエンジニア」は非常に重宝されます。

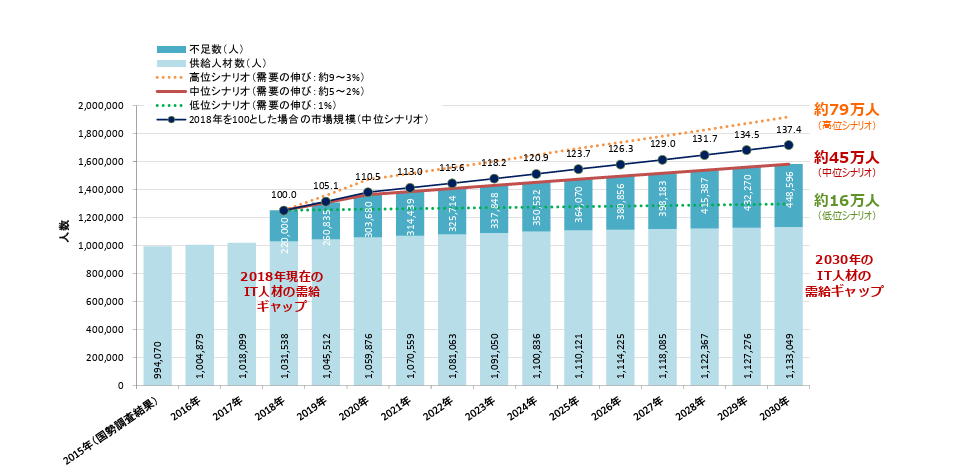

出典:IT人材需給に関する調査 図3-11 IT人材需給に関する主な試算結果①②③の対比

経済産業省の「IT人材に関する各国比較調査」を見ても、IT人材は今後も不足していることがわかります。フルスタックエンジニアは一人で多くの領域をカバーできるため、人材不足を解消するための一助となり得るでしょう。

ただし、専門性が細分化された大手企業の特定の部署など、活躍の場が限られる現場があるのも事実です。重要なのは「いらない」のではなく、「活躍できるフィールドが変化している」と捉えることです。

「フルスタックエンジニアはいらない」といわれる背景にある業界変化

「フルスタックエンジニアはいらない」という言説が広まった背景には、近年のIT業界における構造的な変化があり、以下の3点に絞って詳細を詳しく解説します。

- フロントエンドやバックエンドなどの専門分化が進んだ

- クラウド・AIなど新しい技術が登場しアップデートが加速している

- 開発スピードと品質の両立が求められるようになった

フロントエンドやバックエンドなどの専門分化が進んだ

Web技術の進化は目覚ましく、ReactやVue.jsといったフロントエンド技術、GoやPythonを用いたバックエンド開発など、それぞれの領域が高度化し、専門性が深まっています。

かつては一人のエンジニアが両方を担当することも珍しくありませんでしたが、現在ではUI/UXの高度な要求に応えるフロントエンドエンジニアや、大規模なトラフィックを捌くバックエンドエンジニアなど、スキルが細分化されました。

この細分化の流れが、広範囲をカバーするフルスタックエンジニアよりも、特定領域のスペシャリストを求める傾向を強める一因となっています。

クラウド・AIなど新しい技術が登場しアップデートが加速している

AWS、Azure、GCPといったクラウドサービスの普及に伴うクラウドエンジニアの需要増大や、AIや機械学習技術のビジネス活用が本格化し、活用できるAIエンジニアが習得すべき知識の範囲は爆発的に増大しています。

これらの新しい技術は、それぞれが深い専門知識を要求するため、一人のエンジニアが全てをキャッチアップし続けるのは容易ではありません。技術のアップデートが加速する中で、全ての領域をカバーしようとするフルスタック志向が、現実的ではないと捉えられるようになっているのです。

開発スピードと品質の両立が求められるようになった

現代のビジネス環境では、市場の変化に迅速に対応するため、以下の開発手法を用いる場面が増加し、開発スピードとシステムの品質を両立させることが強く求められます。

これらを使い開発プロセス全体を効率化・高度化するための専門知識が重要性を増しました。この状況では、開発ライフサイクル全体を理解しているフルスタックエンジニアの俯瞰的な視点が役立つ一方、各工程における深い専門性がなければ、高い品質を担保することが難しくなっています。

市場変化に負けずに重宝され続けるフルスタックエンジニアの特徴

業界の変化にもかかわらず、多くの現場で求められ続けるフルスタックエンジニアが持っている特徴は主に以下の3つです。

- 他の専門職と円滑に連携できるコミュニケーション力がある

- 技術全体を理解してプロジェクト全体を見渡せる視野がある

- 「どこでも戦える人材」として緊急時の対応力が高い

他の専門職と円滑に連携できるコミュニケーション力がある

重宝されるフルスタックエンジニアは、技術の「通訳者」としての役割を果たします。フロントエンド、バックエンド、インフラなど、各分野の専門家と技術的な会話を円滑に進め、ときには意見の対立を調整し、チーム全体のハブとして機能するのです。

単に知識があるだけでなく、それぞれの専門家の立場を理解し、プロジェクトの目標達成に向けて円滑な連携を促せるコミュニケーション能力は、単なる技術スキル以上に高く評価されるでしょう。この能力が、市場変化に負けないエンジニアの特徴の一つです。

技術全体を理解してプロジェクト全体を見渡せる視野がある

優れたフルスタックエンジニアは、開発の初期段階でプロジェクト全体を見渡せる視野があることです。フロントエンドからインフラまで、技術スタック全体を理解しているため、プロジェクトの要件や将来的な拡張性を見据えた、最適な技術構成を提案できます。

このようなプロジェクトマネージャー的資質は、プロジェクトの土台を固め、将来の技術的負債を防ぐ上で極めて重要です。目先の機能開発だけでなく、事業全体の成功に貢献できる視野の広さが、彼らの価値を高めています。

「どこでも戦える人材」として緊急時の対応力が高い

緊急時の対応力が高いエンジニアは、重宝されやすくなります。

プロジェクトにおいて、予期せぬトラブルはつきものです。特定の分野の担当者が不在の際にバグが発生したり、急な仕様変更で広範囲にわたる修正が必要になったりするケースも少なくありません。このような緊急事態において、フルスタックエンジニアは分野を問わず迅速に問題の切り分けや初期対応を行えます。

特定の領域に依存しない「どこでも戦える」対応力の高さは、プロジェクトのリスクを低減させ、安定した運用を実現する上で欠かせない存在として信頼を得る要因です。

今後も市場価値が高まり続けるフルスタックエンジニアを目指す方法

変化の激しい時代に今後も求められ続ける人材になるための方法として以下3つを紹介します。

- スキルセットの中でも特に強みと言い切れる領域をもっておく

- 技術面だけでなくマネジメント面でも経験を積んでおく

- 副業など現場数をこなしながら市場ニーズを横断的につかみ続ける

スキルセットの中でも特に強みと言い切れる領域をもっておく

「T字型人材」という言葉があるように、幅広い知識を持ちつつ、特定の分野で深い専門性を確立することが重要です。

例えば、以下のような自分の代名詞となる得意領域を持つのがおすすめです。

- AWSの知見に強みを持つフルスタックエンジニア

- ReactでのUI/UX構築を得意とするフルスタックエンジニア

- Pythonを用いた機械学習モデルのAPI化とサービス連携に強みを持つフルスタックエンジニア

この結果「器用貧乏」という評価を避け、専門性と対応範囲の広さを両立した市場価値の高い人材として認識されるようになります。

技術面だけでなくマネジメント面でも経験を積んでおく

プログラミングスキルやフレームワークの知識は、数年で陳腐化する可能性があります。しかし、プロジェクト全体を管理し、チームを率いるマネジメントスキルは、時代が変わっても価値が落ちにくい能力です。

プロジェクトマネージャー(PM)やテックリードとしての経験を積むことで、技術的な視点だけでなく、ビジネス的な視点からもプロジェクトに貢献できるようになります。

技術のわかるマネージャーは非常に需要が高く、キャリアの安定性と高年収につながる有効な選択肢です。

副業など現場数をこなしながら市場ニーズを横断的につかみ続ける

現場数をつみながら、トレンドのスキルやニーズを肌感覚でもっておくことが大切です。

一つの企業やプロジェクトに長く留まっていると、使用する技術や開発手法が固定化され、市場の動向から取り残されるリスクがあります。多様な現場を経験することは、自身のスキルセットを客観的に評価し、次の一手を考える上で非常に有効です。

複数のプロジェクト、特に副業などで様々な現場を経験することで、現在どのような技術が求められ、どのような課題が存在するのかを肌で感じられます。常に市場のニーズを横断的につかみ続ける姿勢が、自身の価値を維持・向上させる鍵となります。

フルスタックエンジニア案件を獲得するならFLEXY(フレキシー)をご利用ください

FLEXY(フレキシー)は、21,000件を超える保有案件数の中からフルスタックエンジニアのようなハイスキル人材の皆様が、自身の能力を最大限に発揮できる案件を多数紹介しています。

特に、週4〜5日稼働の常駐・フルコミット案件が豊富で、安定した収入基盤を確保しながら、スタートアップのコアメンバーや大企業の新規事業開発など、やりがいのあるプロジェクトに参画可能です。

専任のコーディネーターが、あなたのスキルセットやキャリアプランを丁寧にヒアリングし、最適な案件をご提案します。サービスは無料で、60秒で簡単に登録できますので、ぜひ一度あなたの可能性を広げる一歩を踏み出してみてください。

案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート

今すぐ無料キャリア相談を申し込むフルスタックエンジニアの将来性|今後もいらないと言われ続ける?

結論として、フルスタックエンジニアが今後「いらない存在」になる可能性は低いといえるでしょう。

技術の進化に伴い、求められる役割は変化し続けますが、DevOpsやクラウドのように技術領域を横断的に理解し、それらを繋ぎ合わせてビジネス価値を創出できる人材の重要性はむしろ高まっています。例えば、新規サービスを立ち上げる際、クラウド上でのインフラ構築からアプリケーション開発、リリース後の運用体制の整備までを一気通貫で推進できる人材は、プロジェクトの成功に不可欠です。

これからの時代は、単一の専門性だけでは解決できない複雑な課題が増えていきます。そのため、核となる専門性を持ちつつ、周辺領域にも精通した「専門性+α」を持つ人材こそが、真に「選ばれる人材」になっていくことでしょう。

企業のニーズを的確に満たせるフルスタックエンジニアなら今後も生き残る

本記事では、「フルスタックエンジニアはいらない」といわれる理由から、その背景にある業界の変化、そして市場で重宝され続けるための具体的な方法までを詳しく解説しました。

フルスタックエンジニアは、決して不要な存在ではなく、むしろスタートアップや新規事業など、多くの場面でその価値が再認識されています。「器用貧乏」で終わるのではなく、核となる専門性を持ち、変化する市場のニーズを的確に捉え続けることが、今後も生き残るための鍵となります。

紹介したキャリアアップの方法を参考に、まずは自身の強みとなる領域を定め、プロジェクト全体を俯瞰する視点を養いましょう。そして、エンジニアとして市場価値を高め続けるためには、常に学び、挑戦し続ける姿勢が重要です。

FLEXY(フレキシー)では、あなたのスキルと経験を正当に評価し、21,000を超える案件の中からキャリアプランに寄り添ったフルスタックエンジニア向けの案件を紹介可能です。あなたの市場価値を最大化するためにも、ぜひご登録ください。

案件探しの悩み交渉の不安、専任エージェントが全てサポート

今すぐ無料キャリア相談を申し込む