【エムスリー対談】医療系IT企業の外部技術顧問活用の意義とは

「インターネットを活用し、健康で楽しく長生きする人を一人でも増やし、不必要な医療コストを1円でも減らすこと」をミッションとして掲げ、2000年に創業したエムスリー株式会社。

その事業範囲は医療ニュース、医師転職サイト、電子カルテなど多岐にわたり、多くの分野で日本一の規模を誇るのが強みです。

18期連続で右肩上がりの成長を続け、現在は東証一部上場企業として医療業界のITを先導しています。連結の子会社は日本のみならずアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、韓国、中国、インドにまで及び、サービスを利用している医師は450万人以上。

世界に事業の幅を広げている同社は、躍進の一方でエンジニアリング組織の変革を求めていました。

2018年、FLEXYから招いたのが2名の技術顧問。外部技術顧問のミッションとは?また、どのような形でFLEXY経由で採用に至ったのか、そしてどのように組織にコミットしたのか、実際に受け入れ時の採用からミッション遂行に至るまで携わっていただいたエムスリー株式会社のエンジニアリンググループの山崎さんと西場さんに詳しくお話を伺いました。

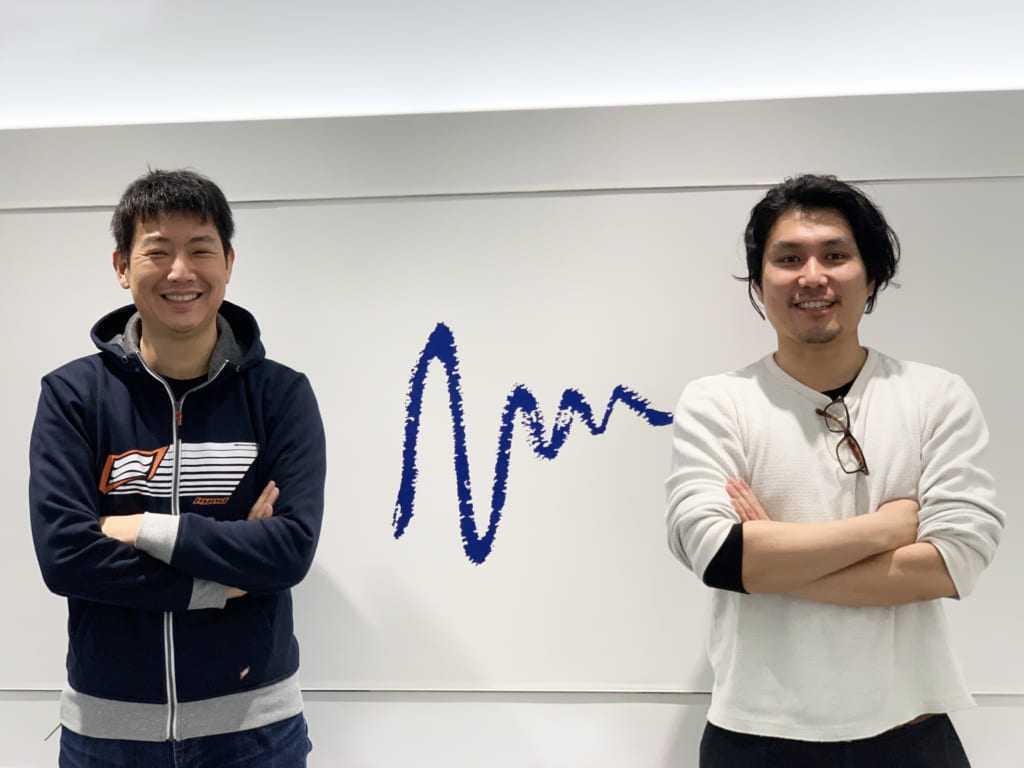

左:エムスリー株式会社 エンジニアリンググループ 業務執行役員 Vice president of Engineering 山崎 聡 氏

子供の頃からコンピューター好きで、大学ではインターネットを学ぶと同時にベンチャー企業でアルバイトを経験。大学院では工学修士を取得し、その後ベンチャー企業数社やフリーランス経験を経て、臨床研究用EDCの開発を行っているメビックス株式会社に入社。同社は2009年にエムスリーグループの傘下に入り、私はその中で治験・臨床研究のe化をリード。2012年には株式会社シィ・エム・エスという電子カルテの開発販売会社をグループ化、取締役も務める。2015年にはクラウド電子カルテを取り扱うエムスリーデジカル株式会社を創業。西場氏と組んでAIチームを立ち上げるなど、多様な取り組みを行う。現在はVPoEの立場を担っている。右:エムスリー株式会社 エンジニアリンググループ 機械学習エンジニア 西場 正浩 氏

東京工業大学で経営工学を専攻、組織論やマーケティング、オペレーションズ・リサーチなどを学ぶ。その後大学院に進み、数理ファイナンスの研究室に入る。博士号を取得した後、三菱UFJ銀行に務め、市場部門でクオンツとして、金融派生商品のリスク評価のためのシステム開発や、数値計算ライブラリの開発に特化したチームの立ち上げなどの経験を経てからエムスリーに入社。応用数学やコンピュータ系のバックグラウンドを活かし機械学習に挑戦、エムスリーでは山崎氏とAIチームの立ち上げに携わる。現在はAI・機械学習チームリーダーや採用チームリーダーを務める。

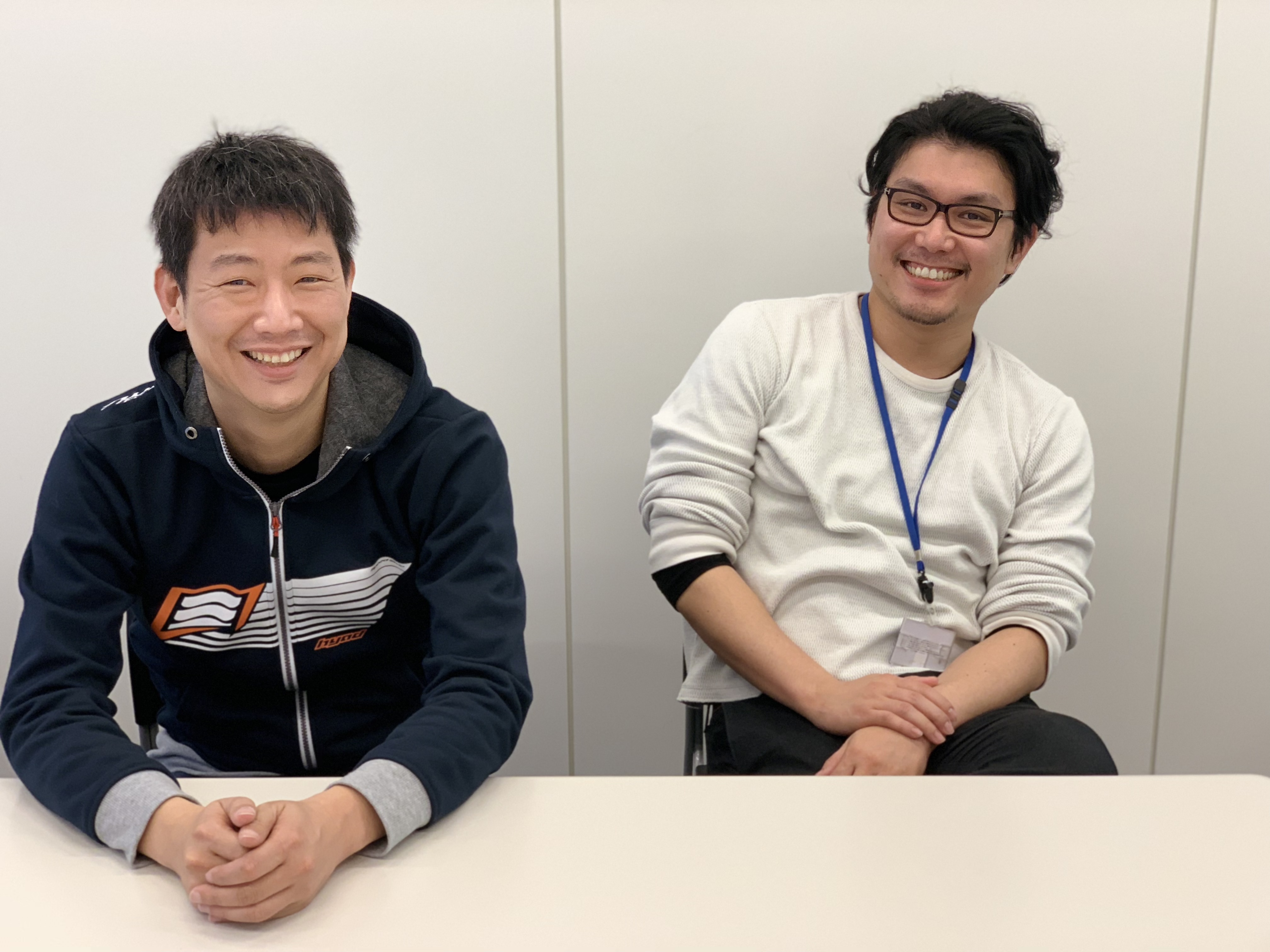

左:エムスリー株式会社 エンジニアリンググループ 業務執行役員 Vice president of Engineering 山崎 聡 氏

子供の頃からコンピューター好きで、大学ではインターネットを学ぶと同時にベンチャー企業でアルバイトを経験。大学院では工学修士を取得し、その後ベンチャー企業数社やフリーランス経験を経て、臨床研究用EDCの開発を行っているメビックス株式会社に入社。同社は2009年にエムスリーグループの傘下に入り、私はその中で治験・臨床研究のe化をリード。2012年には株式会社シィ・エム・エスという電子カルテの開発販売会社をグループ化、取締役も務める。2015年にはクラウド電子カルテを取り扱うエムスリーデジカル株式会社を創業。西場氏と組んでAIチームを立ち上げるなど、多様な取り組みを行う。現在はVPoEの立場を担っている。右:エムスリー株式会社 エンジニアリンググループ 機械学習エンジニア 西場 正浩 氏

東京工業大学で経営工学を専攻、組織論やマーケティング、オペレーションズ・リサーチなどを学ぶ。その後大学院に進み、数理ファイナンスの研究室に入る。博士号を取得した後、三菱UFJ銀行に務め、市場部門でクオンツとして、金融派生商品のリスク評価のためのシステム開発や、数値計算ライブラリの開発に特化したチームの立ち上げなどの経験を経てからエムスリーに入社。応用数学やコンピュータ系のバックグラウンドを活かし機械学習に挑戦、エムスリーでは山崎氏とAIチームの立ち上げに携わる。現在はAI・機械学習チームリーダーや採用チームリーダーを務める。組織改革にあたり、外部の意見を求めたのが技術顧問を受け入れたきっかけ

ーー エンジニア組織の概要と、外部技術顧問をアサインしたいと考えた理由をお教えいただけますか?

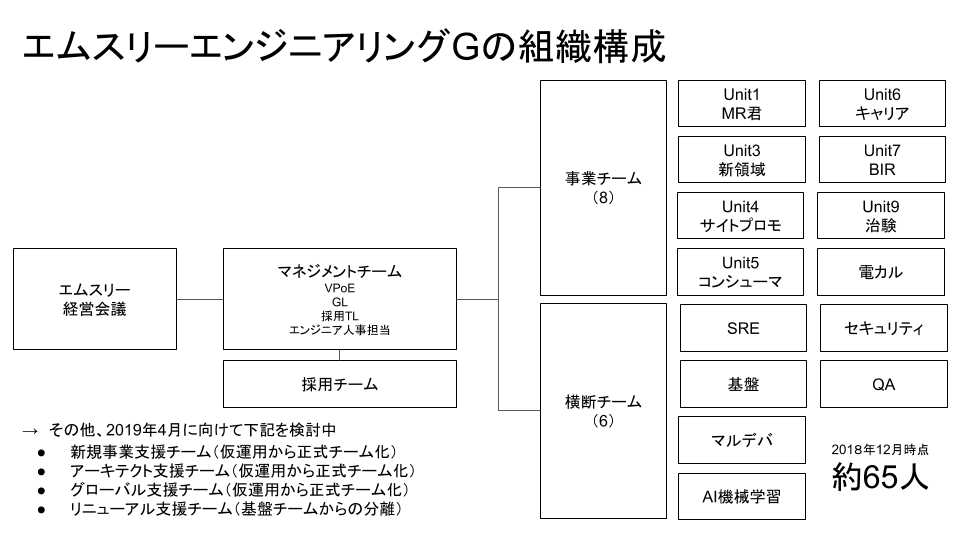

エムスリー株式会社 エンジニアリンググループ 業務執行役員 Vice president of Engineering 山崎 聡 氏(以下、山崎):エムスリーは経営会議が組織上のトップに位置しており、その下に人事やエンジニアリング、デザインなど機能単位、あるいは事業単位でグループが分かれています。エンジニアリンググループの中にはグループ全体の管理を行うマネジメントチームがあります。

当時の編成はVPoEの私をはじめ、CTO1名、エンジニアリングマネージャであるグループリーダー2名、人事担当1名、採用チームリーダーの西場の計6名です。

当時はマネジメントチームによって組織改革を推進している真っ最中でした。その一環として外部の意見を聞きたいというニーズがあり、FLEXYさんにご相談したのがきっかけです。

また、CTOがアメリカの事業支援に行く予定があり、所在もアメリカに引っ越してしまうため、身近に技術的な戦略について相談ができる人材が新たに必要だった、という理由も挙げられます。

3つの課題解決に向けて、得意分野の異なる2名の外部技術顧問をFLEXYからアサイン

ーー 具体的にエンジニアリンググループにはどのようなミッションがあり、サポートを必要としていた課題を教えてください。

山崎:課題は大きくは下記のように、3つありました。

1. 医療を改善するプロダクトを次々と開発するために、より収益が上がり、影響力のあるサービスの創出

VPoE就任を機に、医療を改善する良いプロダクトを開発し、収益を上げ、更によいプロダクトを次々と創り出すという大きな目標を設定

→自分たちの打ち出す方針をどのようにエンジニアに伝え推進していくのか、相談役として外部からノウハウを持つ技術顧問を迎え入れる

2. エンジニア採用の変革と組織のマネジメント

既存サービスの改善及び、新サービスの創出のため、現在の60名という少数精鋭の開発組織を120名体制にまで増加させる

→エンジニア採用の見直し、さらに同規模の企業でのマネジメント経験がある方の知見を社内に取り入れる

3. 技術的負債の管理

2000年に創業し、18年目の開発組織であるがゆえにこれまでの技術的負債を管理しなければならない

→どの技術的負債をどの順で返済するかなど、技術的な取り組みについて相談相手として助言してもらう

ーー それでは、上記のようなミッションに対して、実際にFLEXYから技術顧問を実際にアサインして、良かった点をお聞かせください。

山崎:まず、採用する前段階として、FLEXYの営業担当の野谷さんに技術顧問候補を6名ご紹介いただけたことが良かったです。 複数名にお会いすることで必要な業務や解決したい課題を整理することが出来ました。 そして、それぞれ得意分野の違う6名の中から、(両名は普段から採用、技術両方に関わっていらっしゃいますが)どちらかというと採用に関しては藤原さん、エンジニアリングマネジメントと技術に関しては岩田さんメインという形で外部から技術顧問を受け入れ、ミッションを明確化しながらスタートしました。

エムスリー株式会社 エンジニアリンググループ 機械学習エンジニア 西場 正浩 氏(以下、西場):採用の藤原さんとは、現在僕がカウンターパートとして一緒に仕事を進めています。 藤原さんに参画してもらう同時期から、採用チームとしても「採用をマーケティングだと思って戦略を立てよう」という方針を固めていて、藤原さんも同じ意見で進めてもらえたのはタイミング的にも良かったです。 採用をマーケティングとして捉えたときに、例えば外部メディアの活用が考えられますが、エンジニアが集まるメディアとしてどれが最適なのか、僕たちにはわからない。 それを、藤原さんがご自身の経験からどのメディアにどんな特徴があるのかをアドバイスしてくれました。 藤原さんは以前Kotlinの定期イベント開催にも携わっていたので、勉強会における集客のノウハウも教えてもらいました。 あとは自分たちで全体的な戦略を立てた上で、本当にそのとおりに進んでいいのかどうか一度レビューしてもらい、意見交換をしながら進められたので、不安が軽減されました。

山崎:岩田さんは、交通×テクノロジーという分野で活躍されており、同じX-Tech業界に身を置くエムスリーとして信頼できる方だと考えていました。シリコンバレーで働かれていた実績があったのも大きいですね。

実際、岩田さんがマネジメントしている企業と組織規模は同程度だったということもあり、当時、岩田さんが直面した悩みと、現在私たちが抱えている悩みに共通点も多く、アドバイスが参考になりました。仕事の進め方はもちろん、特に技術選定の重要さに関する考え方などは非常に参考になりました。

また、二人に共通しているのが、我々のことをリスペクトして接してくれていた点です。 技術顧問というと上からあれこれ指示を出されるイメージがある方も多いかもしれませんが、実際は違います。二人は親身になって話を聞いてくれた上で、自分たちの場合はどうだったのかという経験則からアドバイスをしてくれるのが、非常に助かりました。 技術顧問というよりは「技術組織顧問」といった感じで、エンジニアとの接し方に至るまでサポートしてくれたのも嬉しかったです。

ーー 組織に新たに外部から技術顧問を迎えるに辺り、初回支援スタート、キックオフ時からどのように一緒に業務を進めていったのでしょうか?

山崎:技術顧問の活用は初めてだったので進め方は手探りでしたが、流れとしては3段階に分かれます。

これらを経た上で、改善の方向性についてさらに話し合いました。 エンジニアとの1on1についてはレポートも作成いただいたので非常に参考になりました。

改めて課題整理をしてみると、やはり採用と組織の技術的な運営がポイントになることがわかったので、藤原さんには採用と広報を、岩田さんにはエンジニアのマネジメントや開発、技術面の進め方をそれぞれ個別に相談していく、というフェーズに移行していきました。

ーー 外部の技術顧問の方の稼働頻度は、それぞれどのくらい行っていったのでしょうか?

山崎:上記の3段階までは週1回、2〜3時間程度です。後々は2〜4週間に1回程度の頻度が通常になりました。その間はメールやSlackでサポートいただいた形です。

西場:あとはイベントで登壇してもらったり、ブースに来てもらったりと、リアルイベントでのサポートもしてもらいました。

企業がどんなフェーズに位置するかによって変わる外部技術顧問の役割

ーー 今後、外部技術顧問を迎え入れたいと考えている企業の方に向けて、アドバイスはありますか?

山崎:外部技術顧問の活用方法には2つあると考えています。 1つは、ビジネスチーム主体のスタートアップなどの小規模な企業がCTOを設置できない場合、外部技術顧問をまさしくCTOとして迎える方法。

もう1つは、我々のように既にエンジニアリング組織を持っている企業が、改革のための壁打ち相手として迎える方法です。

今回も、技術顧問に何か発案してもらい我々が実行するというよりは、自分たちが発案したことに対して意見をもらう、あるいは発案をするためのきっかけとして壁打ち相手になってもらうというという部分のウェイトが大きかったです。

組織のメンバーがこのまま進めてよいか迷う際に同じ目線で相談する、というニーズです。

我々のような事業会社の場合、たとえCTO不在であっても、CTO魂を持った人は社内に必ず必要です。それはプロダクトマネージャーかもしれませんし、場合によってはCEOということもあるでしょう。

そういった人が事業を進めていく上で、壁打ちないし相談できる相手を見つけられるというのは、長い目で見ると今後の日本のスタートアップ企業が盛り上がっていくことにもつながるのではないでしょうか。

CTOの外部採用には組織とのマッチ度などのリスクが伴いますから、FLEXYの野谷さんが企画された紹介予定の技術顧問契約というのもニーズは大きいと思います。