CIOの役割とは?DX推進と情報システム部門が起こすべき変革

※本記事は、2021年6月に公開された内容です。

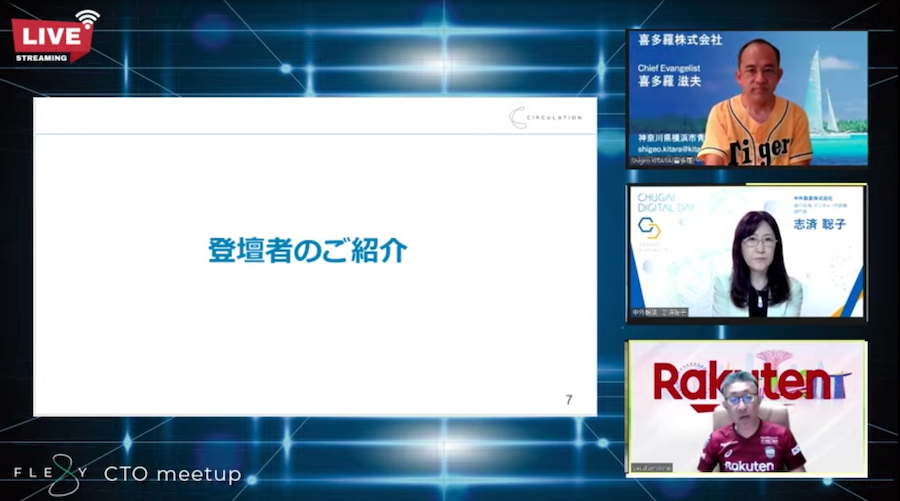

2021年5月19日に開催されたCTOmeetupのテーマは、「DX推進におけるCIOの役割」について。

楽天グループ、中外製薬、日清食品グループなど名だたる企業でCIO、デジタル・IT統括部門長として活躍されてきた3名の方々に登壇いただき、DX(デジタルトランスフォーメーション)について語り合っていただきました。

「攻め」の情報システム部になるためには、どのような変革が必要なのか。さらにエンジニア組織内製化の重要性やベンダーとの付き合い方など、気になるトピックが満載です。

目次

経営のDXと情報システム部門の役割とは?

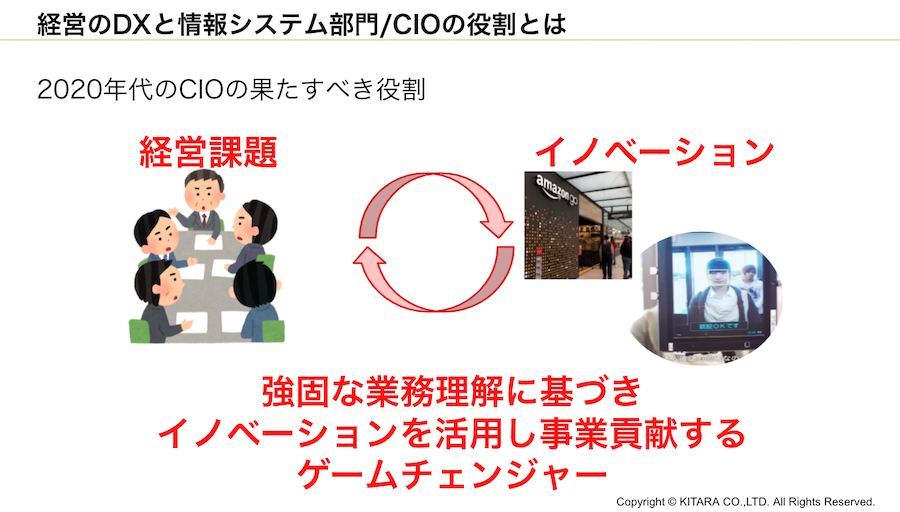

「経営課題のシステム化」から「事業理解に基づいたゲームチェンジ」へ

楽天グループ株式会社/副社長執行役員 グループエクゼクティブヴァイスプレジデントCIO & CISO 平井 康文 氏(以下、平井):本日は80名ほどの方に参加いただいていまして、ありがとうございます。早速本題に入りたいと思いますが、最初のテーマは「経営のDXと情報システム部門の役割」です。

1983年に日本IBM株式会社に入社。 米国IBMヴァイスプレジデント、マイクロソフト株式会社執行役専務、シスコシステムズ合同会社代表執行役員社長などを経て、 2015年2月楽天(現楽天グループ)に入社。 現職にて、グループ全体のITサービス戦略および情報セキュリティガバナンスを担当。

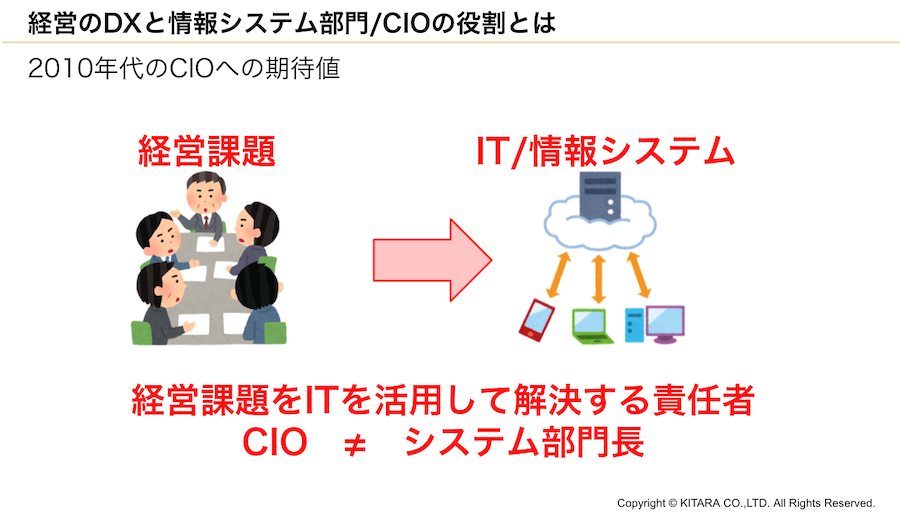

平井:CIOのミッション、またはCIOが統括する情報システム部門に求められる機能とは何なのか。また、企業としてDXをドライブさせていくときに、CIOファンクションはどのように経営とコミュニケーションをしていくのか。

このあたりを皆さんの経験を踏まえてお話していきたいと思います。まずは喜多羅さんからお願いします。

喜多羅株式会社/Chief Evangelist 喜多羅 滋夫 氏(以下、喜多羅):私は今年の春に日清を卒業しまして、現在はラックのIT戦略アドバイザーやダイドーグループHDのIT統括責任者などをしています。それ以外の企業ともいろいろとご縁があり、意見交換をする機会が非常に増えました。

各社のIT部門あるいは情報システム部門の位置付けは本当に千差万別です。私自身はずっとユーザー企業にいたわけですが、その中でも情報システム部門の立ち位置はタイミングによって変わってきました。

P&G、フィリップモリス、日清食品において、システムのグローバル化とITを活用した働き方改革に携わる。 2018年経済産業大臣賞、2020年DX銘柄選定。 2021年4月より、喜多羅株式会社Chief Evangelistとして、ITとイノベーションによる事業変革の支援に取り組む。

喜多羅:例えば私が仕事をスタートした80~90年代は、ディシジョンサポートシステムによって、経営をどうやってサポートしていくのかという話がありましたが、なかなか上手く機能しませんでした。その後はいわゆるERPブームが到来し、会社情報を全てERPの中にまとめて、一気通貫で見ていこうという動きがありました。

当時は日本にCIOという言葉はなく、ロールも定義されてなかったような状態です。2000年に入ってから初めて、グローバルに情報統括をしていきながら経営にインパクトを与えようということで、CIOというポジションが出てきたのかなと思います。

私が日清食品のCIOになった2013年当時、声高に叫ばれていたのが「情シス上がりの人間は事業のことがわかっていない」ということです。システム導入などの実績はあっても、そのシステムを入れることで事業インパクトにどう影響を与えるのかがわかっていないだろう、という議論ですね。この頃他社のCIOと交流をしていてわかったのは、CIOの構成のうち3分の1程度はいわゆるシステム部門出身だということです。残りの3分の1は財務系。残りは経営陣の中でITに詳しそうな人が、事業とITを橋渡しするためにCIOになるといったパターンでした。当時の経営と情シスの関係性というものは、「経営課題をシステム化する」という点にあったので、そのためにはやはり事業がわかるCIOでなければ……という部分が強かったのかなと思います。

喜多羅:ところが状況は変わり、ここ5年ほどでいわゆるテクノロジードリブンで動く事例が非常に増えてきました。顔認証によるチケッティングシステムを導入したり、Amazon Goのようにレジを通らなくても会計できるようにしたりといったことが起こっていく。アリババグループが運営している店舗では店内の購買のみならず、半径2km以内の場所なら30分以内にデリバリーするというスピード感の話にまでなっています。

これまでも「スーパーの購買経験を楽にしよう」という経営課題は存在していましたが、ここに対してテクノロジーがそろっていないと、イノベーションが起こらなくなっています。イノベーションにタッチできるのはやはりITに関連する部門だというのが、私が現場にいて感じていた肌感覚です。

これらを踏まえて、私がCIOあるいは情報システム部門の果たすべき役割として考えているのが、経営課題とイノベーションを両輪として持ちながら、強固な業務理解に基づいて事業にイノベーションを当てていくということです。競争関係や企業価値に対するゲームチェンジャーとしての役割ですね。

喜多羅:言われたことを受け身で実現するのではなく、横で起こっていることやイノベーションの種を、いかに自社の事業課題に当てはめて翻訳しながら、成果として上積みさせていくか。こういうことを考えていくべきだと考えています。

平井:ありがとうございます。そういう意味では、これから求められるCIO像というものも変わってきそうな気がしますね。

DXを全社ごと化するために4つの要素を決めて循環させていった

平井:では志済さんからも同じテーマでお話しいただけますでしょうか?

中外製薬株式会社/執行役員 デジタル・IT統轄部門長 志済 聡子 氏(以下、志済):私からはこの1年、中外製薬でどのようにDXを推進してきたのかをお話したいと思います。

1986年 日本アイ・ビー・エム株式会社入社。執行役員として公共・官公庁事業、セキュリティー事業本部長等を歴任。 2019年中外製薬株式会社に入社し執行役員デジタル・IT統轄部門長として、社内IT全般ならびにDXの推進を担当。内閣サイバーセキュリティ戦略本部 専門調査会委員、Society5.0時代のデジタル・ガバナンス検討委員

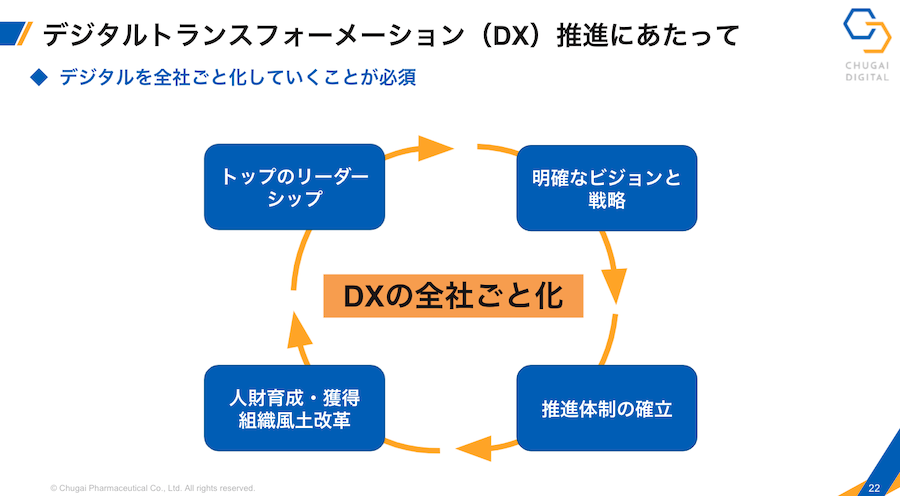

志済:まず経営者から「DXをやって欲しい」と言われても、一体どこをゴールにして何をやるのか非常に不明確なケースがありますが、私は「DXを全社で回すにはどうしたらいいか」と考えながらやってきました。そのとき重要なのが以下の4つです。

志済:まずはDXを重視してやるという、トップのリーダーシップがないとはじまりません。次に全社で何をやるのか、明確なビジョンと戦略が必要です。そして、それを回していくための推進体制の確立。さらに人財育成、獲得と組織風土改革。こういったものをぐるぐると回していくことで、初めて全社ごとになるのではないでしょうか。

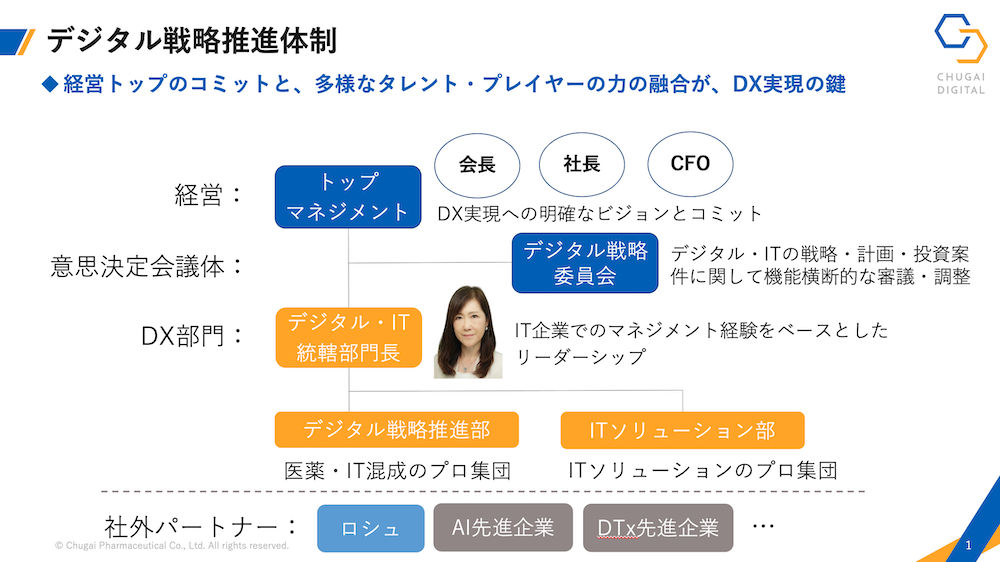

具体的な推進体制については、このような形で実施しました。

志済:当社は会長と社長に「デジタルをやるぞ」という明確な強い意志がありました。最近掲げた新しい成長戦略の中にも、キードライバーとしてDXが明確に位置づけられています。また、お金を預かるCFOの全面的な理解も、私を非常に後押ししてくれました。

全社組織としては、研究開発や臨床開発、製造、営業といったバリューチェーンの本部長たちによるデジタル戦略推進委員会を立ち上げ、月に1回予算承認や案件の共有など、さまざまなディシジョンメイキングをしています。

私はデジタル・IT統括部門長という立場です。その下が2019年10月に新しくできたデジタル戦略推進部という、いわゆるDXを回していく組織です。ビジネス部門から若手~中堅が集まっています。その右側にあるのがITソリューション部。旧情シスでです。

これら2つの部門が私の直下にあるということが、DXを回していく上ではとても重要だったと思っています。というのも、デジタル戦略推進本部はどんどん新しいアイディアを出してデジタル化を進めるというミッションを持っているわけですが、実際にプロジェクトが起こって実装の段階になると、ITソリューション部に落ちてくるからです。ITソリューション部は通常のシステムのバックログを抱えているので、「新規プロジェクトは引き受けたくない」という発想があるんですよね。このため、デジタル戦略推進部とITソリューション部が別のラインに位置していたら、なかなかDXが進まなかったと思います。どちらも私が管轄することで「DXはITソリューション部無しにはできない」と伝えられますし、実際、一番トランスフォーメーションが要求されるのはITソリューションの組織だという認識です。

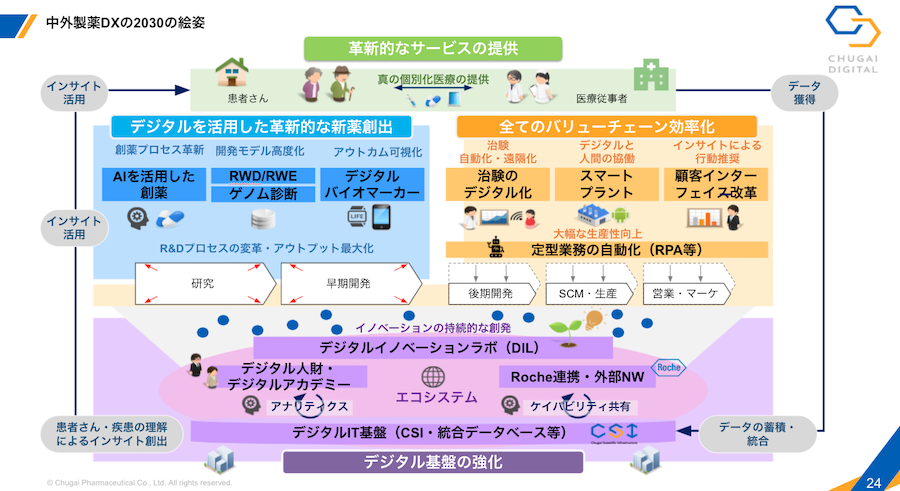

さて、では実際DXで何をやっているのかというと、非常に細かいですが以下の通りです。

志済:一つはデジタルを活用した革新的な新薬創出です。創薬に関わるさまざまな課題をクリアするために、AIやリアルワールドデータ(RWD)、バイタルを可視化するためのデジタルバイオマーカーなどを活用しようとしています。

バリューチェーンの効率化に関しては、知見のデジタル化や顧客インターフェースの改革、あとは当然バックオフィスのRPAなどですね。それらを支えるための人材育成やアイディエーション、デジタルIT基盤の構築機能を持つデジタルイノベーションラボもあります。

これらの要素をぐるぐると回しながらデータを創出・活用し、インサイトに変えていくのが中外製薬のデジタルです。

CIOに求められるのはビジネスを主語にした技術変革のスキル

平井:喜多羅さんのお話にあった「技術出身者だけでは駄目だ」という点について、もう少し詳しく教えていただけますか?

喜多羅:日本企業の場合は、長らく同じ企業に所属し、下から粛々と上がってきたビジネス出身者が非常に多いと思うんですよね。その中ではどうしてもインクリメンタルな改善になりがちです。

日清の場合は、役員のうち半分はキャリア採用で、どの部門も外部人材を入れていました。これはやはり、環境が変わっていく中では事業を多角的に理解していく必要があるということ、既存のアプローチではなかなかブレイクスルーが生まれてこないということから、経営に対する刺激として入れていたのではないかなと思います。

平井:私が楽天に入社した当時、CIOは情報システムだけを担当する役職でした。それがあるとき、代表の三木谷から「開発部隊を全部見てくれ」と頼まれて、「いや、僕はプログラム書けないですよ」と言ったんです。しかし、彼が開発チームをまとめるリーダーとしてのCIOに求めるスキルは、「ビジネスで語ること」でした。どうしてもエンジニアは技術を主語にして語りたがるのですが、そうではなくあくまで技術はイネーブラー(支え手)なのだと。主語は事業やビジネス、社会、生活であり、それを技術でどう変えていくのかということだと言われたんです。

その点で言うと、私や志済さんのように元ITベンダーの役員で顧客と丁々発止できるような人間が、事業会社のCIOを務めるというキャリアパスは、今後もっと増えてくるのかもしれません。

志済:当社にもITをわかっている役員はいませんでした。ビジネス部門の権限が非常に強く、各本部にはそれぞれプライドもあった。そういうところで私のような門外漢がどう渡り合うべきなのかというと、やはり自分のITの目利き力が武器になります。IT部門出身のプロパーが役員を務めるのはなかなか難しい中では、やはり外から来て刺激を与え、自分の仕事をきっちりこなすというスタンスが大事なのかなと思います。

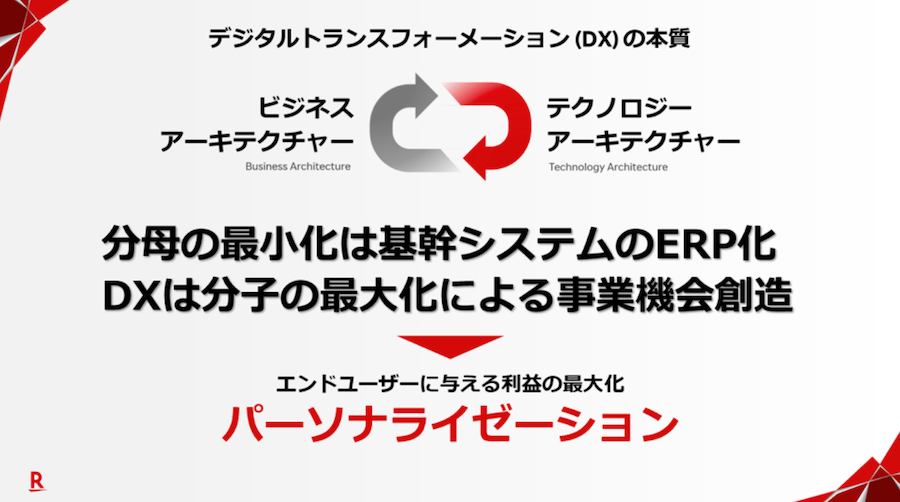

ビジネスとテクノロジーのアーキテクチャ同士の融合によってDXが実現する

平井:以下のスライドは、DXの本質として私が語りたかったことです。先ほど喜多羅さんがおっしゃったように、開発部隊がテクノロジーを主語にして語ってしまうのは大きな間違いだと言えます。本来は、新しいビジネスモデルとテクノロジーのアーキテクチャ同士を合体させたときに初めてデジタルトランスフォーメーションが生まれてくるはずなんです。

平井:DXは最近の流行語になっていますが、僕が一番印象に残っているDXは、1980年代にユナイテッド航空のアポロとアメリカン航空のセーバーです。全てのエアラインの予約を1社が代行するという戦略です。本来であれば、自社のシステムで他社の予約を取らせるというのは自殺行為です。しかし、アメリカン航空には「絶対にセーバーのシステムが勝つ」という自信がありました。志済さん、この話IBM時代に聞きませんでしたか?

志済:聞きましたね。

喜多羅:私は航空会社に行きたかった理由がそれなので非常に懐かしいです(笑)。

平井:答えはシンプルで、予約時にアルファベット順でAAが最初に出るからです。素早く予約をしてチケットを発券できるなら、旅行代理店はどこでいい。これは逆転の発想ですよね。現在DXという単語がちやほやされている一方で、1980年代にはすでにデジタルと知恵の融合が起きている。こういうことを我々はもう一度学び直さなければいけないと思います。

図に書いたように、方程式の答えを大きくするなら分母を小さくするか、分子を大きくするしかありません。分母を小さくするというのが、今までのERPやCRMなど、サプライチェーンの基幹システムでした。一方DXは分子を最大化させ、新しい事業を創造するチャンスなのだと捉えられます。そのときに重要なのがパーソナライゼーションです。

この話は各所でしていますが、日本はパーソナライゼーションにおいてGAFAをも凌ぐ日本的な文化要素を持っています。それはマイ箸です。アメリカはナイフもフォークもスプーンも家族共有ですが、日本にはマイ箸があります。生まれ育った環境からして、パーソナライゼーションに長けているわけです。

技術は簡単に真似できますから、そういった技術の上に日本独自の行動様式や美学を隠し味のようにまぶせば、絶対に世界で負けないDXが実現できるのではと思っています。

パートナーにも最大限協力してもらうためにはとにかく基礎固めが大事

平井:では次のテーマである外部ベンダーとの付き合い方について、まずは私から問題提起をさせてください。

平井:上記のようなテーマで思いきり本音を語り合いたいと思いますので、まずは志済さんからいかがでしょうか。

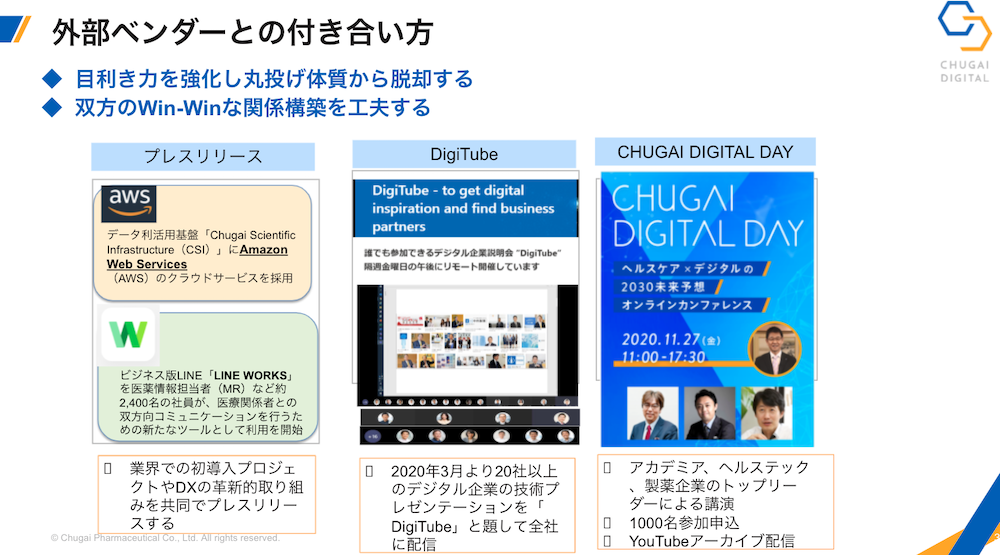

志済:ベンダーマネジメントという意味では、丸投げ体質はとにかくやめなければいけません。ベンダーの見積もりの言いなりのものがあったり、契約も請負ではなくタイム・アンド・マテリアル(工数単価方式)が多く、納期の遅延やコストオーバーランが派生するケースもありました。これは絶対に許せないということで、全部プッシュバックして、場合によっては私がみずから交渉をしました。

そのとき自分のベンダー時代の経験が生きたのは、やはり「やさしいお客様にはつい甘えてしまうということです。その逆に厳しいユーザーには「仕方ないな」と言いながら必死で対応するものです。そうした厳しいユーザーになるために、レビューや価格交渉、RFPの提出をしっかり行うなど、ユーザーとして基本のところからしっかりやるようにしました。

あと、私の場合はパートナーさんと一緒にプレスリリースをします。例えばAmazonさんやLINE WORKSさんとプレスリリースした実績がありますが、こういった動きによってベンダー的には自社のソリューションをユーザー事例として紹介できますし、中外デジタルとしてもビジビリティが上がります。

志済:もう一点取り組んでいるのがDigiTubeです。これは、ベンダーから「うちのソリューションについて30分でいいから聞いてください」というアポが山ほど入ることもあり始めました。隔週金曜日にベンダーが自社のソリューションを紹介する勉強会のようなもので、聞きたい社員がいれば好きに聞きに来ます。エンドユーザーからしてみると「いいな」と思うようなソリューションも結構あるんですよね。

こういった形でベンダーとWin-Winの関係を築き、ベンダー側の意向もくみ取るようにしています。

ツール導入をした後こそリソースを投じて協働してほしい

平井:では喜多羅さんお願いします。

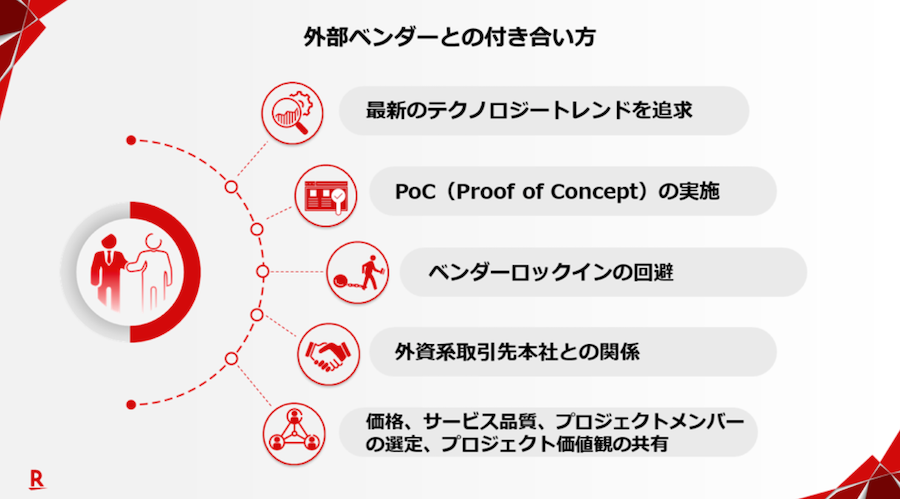

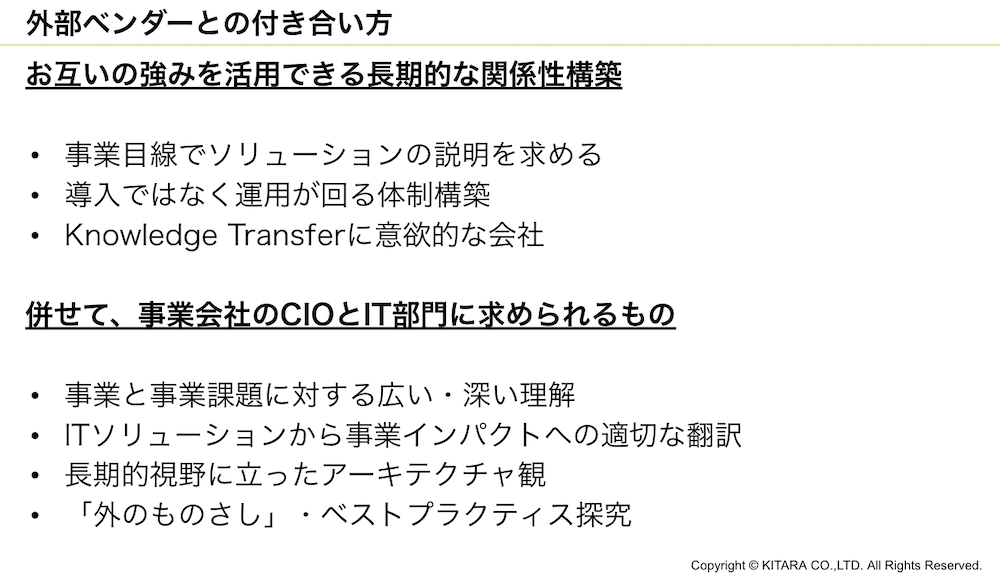

喜多羅:このお題をいただいたとき、自分はそもそもどういうベンダーとお付き合いして、どういうところにエネルギーをかけているのかを振り返ってみました。

喜多羅:付き合い方というのはこちらから相手に期待することと、相手から安く見られないようにすることの2つがあるのかなと思います。 私がいわゆるベンダーさんというか外部のパートナーに求めているのは上記のスライドにある3点です。一つ目はやはり「うちはこういうことができます」ではなく、ベンダーの持つソリューションがうちの会社のオペレーションにどこに当てはまるのか、について話をしてほしいということです。

もう一点は、ツールを導入した後ですね。大体の会社は契約するまでは必死なのですが、導入した瞬間にリソースを引かれてしまいます。しかし我々ユーザー企業からしてみれば、導入した瞬間はあくまでスタートでしかなく、本当に大事なのはその後にもともと期待していたメリットが出るかどうかです。二の手三の手をどうやって打つべきなのかを、ぜひ考えてほしいと思います。

もう一つが、Knowledge Transferに意欲的であること。我々は領域によって、社外パートナーに永続的に依頼する部分もあれば、社内で巻き取りたい部分もあります。例えばkintoneで社内の電子化を進めるような部分は、ワークフローを改善するたびに社外パートナーに見積もりを取っていては駄目だと思うんですよ。そこで内製化を進めようとしたときに、ベンダーには真剣に向き合ってほしいですし、「最終的にお客さんが自分で回せるようになるのが自分たちにとっての成功事例だ」と言ってくれるような会社と仕事をしたいなと思います。

外資系企業のソリューションを用いる際に起こる多重構造の問題

平井:外資系取引先本社との関係についても、皆さんのご意見を伺いたいと思います。日本で取引をするとき、特に新興系の企業は日本法人が株式会社にもなっていないケースがありますし、代表取締役社長ではなくカントリーマネージャーがいることもあります。また、営業とマーケティングのみの組織でテクニカルサポートがいないケースは必ず販売代理店が絡んでいます。こうした多重構造は効率が悪いですし、最新の情報がキャッチアップできないのですが、このあたりについてお二人は経験上どのようにお考えでしょうか?

志済:本社とやり取りできれば一番いいのですが、我々の場合は例えばインドの会社と丁々発止のやり取りをするようなスキルがありません。自社のデリバリー体制がどうかということになると、やはり日本のサービスプロバイダーに言ったほうが安心だという部分はありますね。

平井:当社の場合は英語が公用語でエンジニアの60%近くが外国人ですから、逆に日本語ではなく英語でお願いしたいんですよね。そうなると日本国内では難しいので、自然と本社とのリレーションを作っていくことになります。喜多羅さんはいかがですか?

喜多羅:日本企業が英語スタイルのコミュニケーションで外資系企業とのディールを行うのは、結構ハードルが高いんじゃないかなと思いますね。必要なソリューションがそこでしか扱っていない、特定領域でブレイクスルーを生むような価値のあるものであれば、社内リソースを持ち出してなんとか自社に取り込むしか無いかなと。

私はフィリップモリス時代に、とあるETLツールを世界標準で使うよう言われたのですが、それをサポートできる会社が日本で1社、1人のエンジニアしかいませんでした。3社くらいにサポートできる会社を探してほしいと依頼したのですが、必ず同じ会社の同じ人につながるんです。これでかなり懲りたので、その会社がどういう価値を出せるのか、本当にその会社にインベストすべきなのか、同じようなスタートアップ企業が日本に無いかを調べるといったアプローチを取っていましたね。

質疑応答

CIOの一番のミッションはヒト・モノ・カネの意思決定者をグリップすること

質問者:CIOの取り組みの中で、自分にとって最も重要なミッションを選ぶとしたらどんなものですか?

喜多羅:一言で言うと、社長とどうやって握るかですね。言うのは簡単ですがやるのは難しい。社長には本当にたくさんのアジェンダがあって、別にDXを考えることだけが仕事ではありません。商品の競争力を上げる、開発する、コストを下げる、顧客満足度を上げるといった多くのアジェンダがある中で、ITのことを考える時間というのはほんの数%しか無いと思うんです。その中で事業インパクトがある部分について、ピンポイントでコミュニケーションして合意を取るというのは、本当にすごく大事だなと思います。

というのも、DXを進める際には、大体今やっていることを一度否定しなければいけないからです。すると例えば、「紙だと出社しないと判子が押せないからペーパーレスにしよう」という提案に対して「やっぱり紙じゃないと」と言う人が出てきます。対立が起きたときに一番の後押しになるのは、最終意思決定者の一言です。だからこそ社長やCOOの時間や関心を握って自分のアジェンダを入れ込むのが、大事な仕事だと思います。

平井:志済さんはどうですか?

志済:私もまさにそうだと思いますね。ヒト・モノ・カネを集めるには、社長に必要性をわかっていただくのが一番です。先ほど紹介したような中外のデジタル戦略推進体制を作るときも、誰が部長をやるのかを全部社長が決めました。初年度で投資予算が無い中で「やれ」と言うのも、やはり社長です。ヒト・モノ・カネを押さえている人をグリップできれば、いろいろな議論が出たりアンチがいたりしても、最終的には貫けるというのが一番大きいと思います。

これからの時代はBIやRPAなど身の回りの領域から内製化に取り組むべき

質問者:社内ベンダーと対等に交渉できるメンバーがいない企業はどうしたらいいのでしょうか?

質問者:内製化についてどういう風にお考えでしょうか?

平井:上記2つの質問について、合算してお答えいただいても結構ですし、何かご意見いただければと思います。

喜多羅:私は実際にいろいろな企業にお手伝いに行っていますが、社内に交渉できるメンバーがいないと、適切な対応を取ってもらえないことはあると思います。

私がそこでやったのは、やはり仕事をするときの基礎を徹底的に強くすることです。例えば、あるプロジェクトではベンダー企業が完全にダレてしまっていて、多額の予算で動いているにもかかわらず、あたかも100万円程度のプロジェクト感覚で運営されていました。ですからとにかく会議体の設計からスケジュール・リスク・イシュー管理などをイチから行い、同じものを相手に求めようと話し、実施しました。すると社内的にもピリッとした空気が流れ、交渉もいい感じになりました。このように、外部のコンサルタントを呼べないのであれば、相手に簡単に手を抜かれないための力を蓄えるのが現実的なのではないでしょうか。

内製化に関して私がよく話すのは、「2つの領域は絶対に内製化すべきで、そのほかの部分は組織のキャパシティによって決めればいい」ということです。2つの領域というのはBIとセキュリティです。

BIについては、例えば売上速報一つ取っても、社内に「売上」と定義されているデータはたくさんありますよね。いわゆる「電算引き」が含まれていたりいなかったり、また販促金や協力金などを考慮した売上のうち、どれが意味のある数字なのかわかっていないと、売上レポートを作っても使い物になりません。ですからBIは本当に事業を理解している内部で開発し、それ以外のところは社外に依存するという形でよくやっていました。

情報セキュリティも同じです。会社にとって大事な情報セキュリティのフレームワークについては社内で考えなければいけないというのはもちろんですし、そもそもセキュリティ人材はなかなか採用できません。そういう意味で、セキュリティは意識して社内で押さえる必要があります。この2つは絶対に譲れないと考えながら内製化を進めてきました。

平井:「コア」と「コンテキスト」の議論ですね。志済さんはいかがですか?

志済:社内に外部ベンダーとやり取りする知見のあるメンバーがいない場合は、コンサルに高いお金を払わなくても、PMBOKなどさまざまなツールメソッドを学ぶ、あるいは研修を受けるといった方法があります。ひとたびコストオーバーランやサービスインのディレイが発生したときに、CIOや部長クラスが経営から責任を問われてしまうので、ここはやはり危機意識を持って備えるべきです。

内製化に関して私は喜多羅さんのようなポリシーはあまり無いのですが、やはり市民開発的な意味で、エンドユーザーの開発リテラシーは問われていると思います。数千万円かけてベンダー依存で進めるようなプロジェクトを自分たちでやるということではなく、ちょっとしたクラウドのビルダーを使ってアプリ開発をするだとか、RPAで自分の身の回りの仕事を自動化するといったことです。

そこに対する教育方法やツールは昔に比べれば数多く存在しますし、当社のイノベーションラボでも研修やツール提供をしながら徐々に内製化を進めているような状況です。

平井:ありがとうございます。楽天も楽天IDや楽天ポイントなど、コア部分に関しては全て内製化しています。

ベンダーと対等に交渉できるメンバーがいない場合の私のおすすめは、喜多羅さんが主催している武闘派CIOの会に参加することですね(笑)。CIOシェアリング協議会などもありますし、そういったところで得た知見を活用して、ユーザーがITベンダーに対して対等に物申せる土台を作っていければいいと思います。

最後にひとこと

孤軍奮闘せずCIOのコミュニティを活用するのがおすすめ

平井:では最後に、お二人から一言ずついただけますでしょうか。

喜多羅:今日はどうもありがとうございました。現代ほどITやイノベーションが世の中を動かしている時代は無いと思いますから、そういう意味で皆さんが今いるのは世界の中心です。ぜひ愛を叫んで、皆さんの会社、そしてこの国を良くしていけたらいいなと思います。

志済:私はベンダー時代、ユーザー同士にこんなにも多くのつながりがあるとは思っていませんでした。いろいろと情報交換をしていたり、コミュニティでもあったりと、ベンダーが入れない聖域があるのはすごいことです。私もCIOやCDOのいろいろなクラブに首を突っ込んで、同じような方にお会いすることが多いです。孤軍奮闘せず、ぜひそういうところに身を投じて、人脈づくりをすることをおすすめしたいですね。

平井:ありがとうございます。今日は楽しい時間を過ごせました。今回は全く打ち合わせ無しで、30分前に集まって世間話をしてから本番を迎えたのですが(笑)、本当にダイナミックなインタラクションがあったと思います。ありがとうございました!