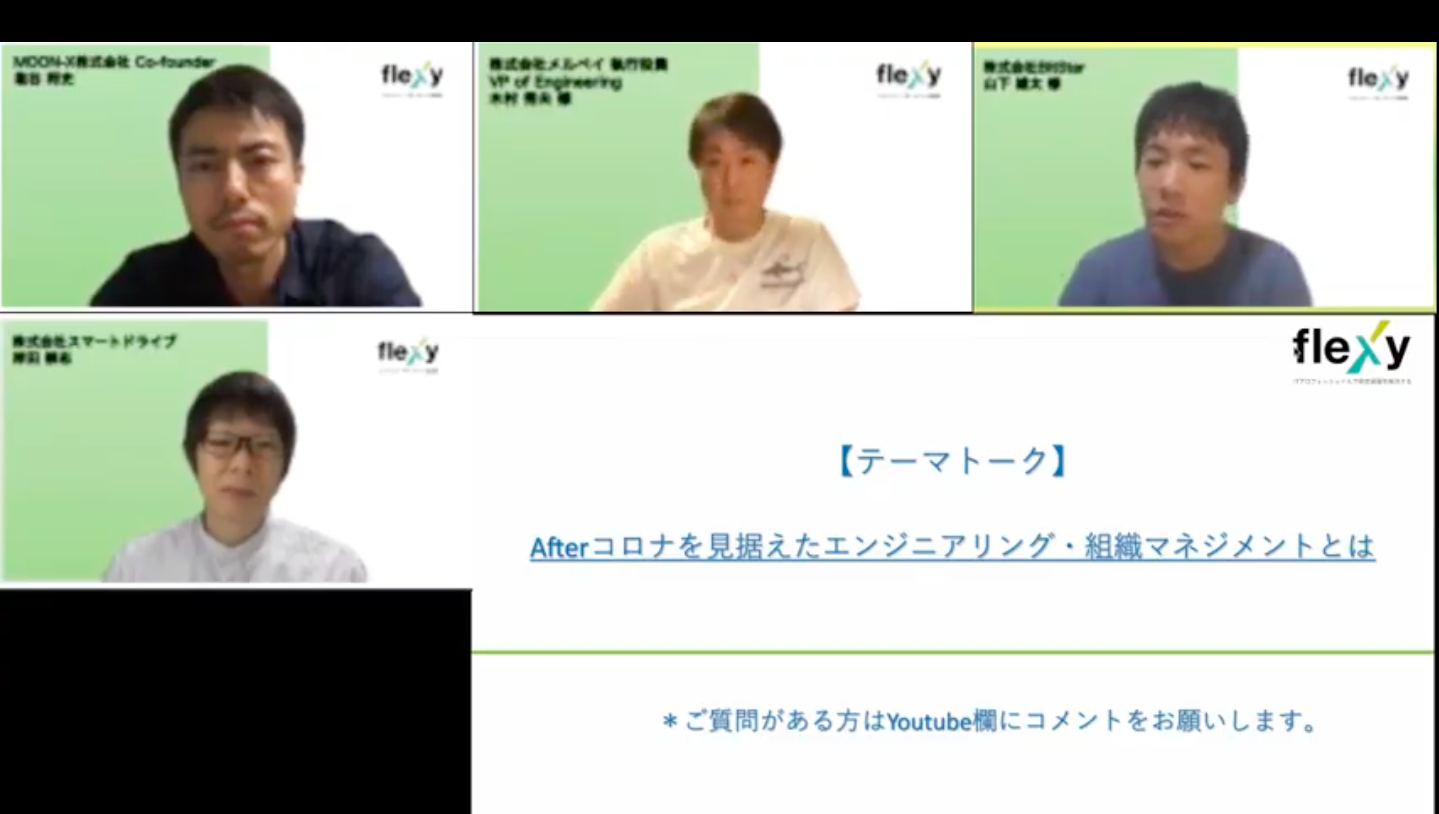

アフターコロナを見据えたエンジニアマネジメント~組織と技術ブランディングについて~

※本記事は、2020年7月に公開された内容です。

2020年6月17日にオンライン配信されたCTOmeetupのテーマは、Afterコロナを見据えたエンジニアマネジメント。組織構築、ブランディング、採用などに関する各企業の今後の戦略について、登壇者の方々にリアルなお話を伺うことができました。

リモートワークが長期化することで起こり得る課題とその解決方法についても語っていただいた今回のディスカッション。経営者やマネジメントに関わる方にとって、重要な指針が見えてくるはずです。

<登壇者>

- MOON-X株式会社 Co-founder 塩谷 将史さん

- 株式会社スマートドライブ CTO 岸田 崇志さん

- 株式会社メルペイ 執行役員 VP of Engineering 木村 秀夫さん

<モデレータ>

- 株式会社BitStar 取締役CTO 山下 雄太さん

目次

- Afterコロナを見据えたエンジニアリング・組織マネジメントとは

- 目標がブレなければエンジニアの評価の仕方に大きな影響は無い

- 「リモートで失ったもの」を正しく認識する必要がある

- メンバーのITリテラシーの高さに応じて変わるコミュニケーション手法

- Afterコロナの環境下で組織が横断して協力し、化学反応を起こすには?

- リモートワークの浸透で会議室が足りなくなる理由

- Afterコロナを見据えた技術ブランディング・採用戦略とは

- 今後は世界中の優秀なエンジニアを採用できる大きなチャンスが訪れる

- リモートワークの長期化を見据えると会社のビジョンの伝え方が最重要課題

- スムーズなオンボーディングのためにCTOがすべき意思決定

Afterコロナを見据えたエンジニアリング・組織マネジメントとは

いずれの企業もリモートワークは継続し、出社率は抑える方針

株式会社BitStar 取締役CTO 山下 雄太さん(以下、山下):

東京の緊急事態宣言が解除され、出社を解禁している企業、リモートワークを継続している企業などさまざまかと思います。

当社の場合は出社率をおおむね50%にするため、火曜と木曜に出社する人、水曜と金曜に出社する人の2グループに社員を分けています。月曜は全員リモートです。みなさんはいかがでしょうか。

MOON-X株式会社 Co-founder 塩谷 将史さん(以下、塩谷): うちは全社員で10人未満しかいませんし、もともと「エクストリームフレックス」という、好きな時に働いてもらうスタイルを採用していました。そのため、コロナによる変化はありませんでしたね。

株式会社メルペイ 執行役員 VP of Engineering 木村 秀夫さん(以下、木村): 当社も原則リモートワーク推奨(7月以降は、人・チームの裁量に合わせてリモート/出社の有無、および出社時間・頻度など自由に選択可能にする形式に変更)ということになっています。先日会社に行ったら、社長と僕とマネージャーの3人しかいませんでしたよ(笑)。ほとんど出社していません。

山下:うちの場合社員からはリモートワークでも生産性は上がるとの声を聞いていますが、「会社のほうが作業に集中できる」「人と会いたいから早く出社したい」という方も一部いました。そのあたりはどう配慮されていますか?

木村:当然そういう方もいらっしゃいますね。会社のほうがいい方はたまに出社しているはずですが、ほとんど人がいないということは今のところみんな在宅で事足りているのだと思います。

山下:岸田さんはいかがですか?

株式会社スマートドライブ CTO 岸田 崇志さん(以下、岸田): 当社は全体が80名ほどで、エンジニアは30名ほどの規模です。原則リモートになって2ヶ月ほど経過しましたが、最近はリモートにちょっと飽きてきている感じがあります(笑)。コミュニケーションを目的として出社する方もちらほら増えてきました。

目標がブレなければエンジニアの評価の仕方に大きな影響は無い

山下:マネジメント観点で、評価の仕方にどれくらい変化があったのかお伺いしたいと思います。

当社はもともとスクラム開発でストーリーポイントによる評価を行っていたため、ある程度定量化されている部分がありました。ただ、顔を合わせなくなった影響で定量化しにくい部分の評価は多少やりづらくなったかなと感じます。そのあたりはみなさんどう解決されているのでしょうか。

木村:アウトプットが非常に明確ですから、エンジニアの評価自体はさほど変わりませんね。

それ以外の職種の方は大変だと思いますよ。例えば営業職の方なら、前期に設定した目標をコロナの影響で達成できなかったということがあると思います。そこを一定考慮する部分はあるのではないでしょうか。

岸田:コロナという外的要因による評価は多少勘案しなければいけませんね。この2ヶ月と比較して今後どうなるかもまだ不透明ですし、当社は評価が半期ごとでまだ先なので、現状としては評価という視点よりも、会社としての目標や方向性を明確にするというところに力を割いています。また、リモートで顔が見えない分、メンバーをどうフォローするのかといったマネージャー的視点で気を遣う割合のほうが増えています。

塩谷:評価をするタイミングになってからやり方をいろいろ考えるというスタイルだと困ってしまうと思いますが、目標を立てる時点でどんな状況で何をやるのかを明確にしていればさほど影響は出ないはずです。

あるいは、フルリモートになった瞬間に目標ややり方を見直したほうがいいんでしょうね。それどころではない、という会社もあると思いますが。

木村:目標設定の立て方はたしかに少し変わったかもしれません。僕たちは個人の成長を促すというという観点でOKRによる目標設計をしているのですが、例えばその中に「社外プレゼンスを高めるために登壇をする」という内容がありました。しかし、コロナでイベントは減ってしまいましたし、カンファレンスへの参加もなかなかできませんから、そこは変えました。

山下:うちも評価にOKRを組み込んでいて、月に1回メンバーと面談をしています。もともとしっかり目標設定を立てているので、そこは振り返りを行うだけかなと思っていますね。

「リモートで失ったもの」を正しく認識する必要がある

山下:リモートで会話の機会が減ってしまったので、特に若手や新入社員の1on1に関しては気遣いながらコミュニケーションしている部分がありますね。

例えば家に椅子が無く床に座っていたせいで腰が痛くなったメンバーがいたり、そもそもネット回線を引いていなかった人が多くて一気にWi-Fi契約を行うなど、物理的な変化に配慮した部分もあります。

みなさんはリモートによって出てきた社員からの声や、気遣っていることはありますか?

塩谷:突然リモートになった場合、失ったものがあるとしたら何らか別の方法でカバーしなければいけません。そこをどうマネジメントしていくかということだと思います。例えば若手社員なんかは、ちょっとした雑談の中でもいろいろな情報を収集しています。リモート環境でそれがなくなってしまったとして、そのままにする組織と、「時間の無駄かもしれないけれど雑談の時間を作ってみよう」とする組織では、かなり違いで出るはずです。

ですからまずは「リモートで何がなくなってしまったのか」に着目すべきですよね。椅子やネット環境は物理的に顕在してきますし、それがお金で解決できるならさっさと解決してしまったほうがいいでしょう。

しかし、雑談の時間を作るというのはお金では解決できませんし、放っておいても誰も実践しません。放置すると深刻な事態になるかもしれないのですが、解決するには「雑談によってカバーされていた部分がある組織だった」という認識しなければいけないんです。

メンバーのITリテラシーの高さに応じて変わるコミュニケーション手法

山下:雑談の話が出ましたが、当社の場合はZoomを使ってみんなでリモートでランチをしていますし、他社では社内でリモート飲み会をする話も聞きます。みなさんはコミュニケーションの促進として取り組んでいることはありますか?

塩谷:僕の会社は僕ともう一人エンジニアがいるだけで、あとの8人は全員非エンジニアです。彼らはチャットコミュニケーションがスムーズではありませんし、ITツールを導入したときの適応力もはっきり言って低かったです。デジタル化された中で仕事をすることに関しては圧倒的にエンジニアが有利なので、今は僕が主導して会社メンバー全員のITリテラシーを上げていこうとしています。

例えば朝9時にその日のタスクをSlackで回答するようにしていました。ただ、コミュニケーションは対面でなければ気が済まない人も多いので、今は9時から30分ミーティングをしています。朝会のような感じですね。エンジニアは普通にデイリー・ハドルをやったりしますし、僕も楽天では当たり前に朝会をしていました。そういう文化をオンラインに適用させていくんです。

今はみんなだいぶ慣れてきてSlackも使えるようになってきました。誰かが引っ張ってオンラインでできる仕組みを作り上げれば、非エンジニア組織でも大丈夫だと思います。

木村:うちは比較的ITリテラシーの高い方が多いのでそれなりにオンラインには適応しているのですが、それでも雑談の場やみんなでワイワイするタイミングがほしいというニーズはありました。

そこで僕も含めた経営層がやっているのは、オンラインオープンドアです。例えば僕がやっていたのは、一方的に僕たちが喋るラジオのようなものなのですが、メンバーはそれを聞きながらSlackでワイワイ話してくれます。

Afterコロナの環境下で組織が横断して協力し、化学反応を起こすには?

岸田:リモートに限ったことではありませんが、コミュニケーションが同質化しやすいという面もあると思います。エンジニアチームはエンジニアとはよく話すけれど、ほかのチームとは話さないといったことが顕在化してきています。

リモートでは個人の役割が明確化するので作業は進むものの、組織の意思決定や化学反応を起こすにはコミュニケーションをクロスさせなければいけない。そこは組織的な工夫やオンラインとオフラインのハイブリッドで取り組むべきなのかもしれません。

山下:組織をまたいだコミュニケーションについては当社も課題感を持っています。コロナの少し前から全組織のマネージャークラスを集めて、課題の共有などをしていました。リモートでもそれは継続していて、徐々に自主的に組織横断で話せる形に変わってきましたね。

岸田さんはその点について解決方法などはありますか?

岸田:自粛が解禁されたので、経営陣は出社して話したりはしていますね。2ヶ月リモートで働いているとどうしても自分自身のスキルだけで解決しようとするため、プロダクトとして一段大きな発想が出てこなかったり、課題解決の力がどんどんシュリンクしているという実感がありました。

自分以外の力を借りるときは相談ベースで進めたほうが化学反応は起きやすいですし、オンラインとオフラインを使い分ける必要があるなと思っています。

山下:なるほど。ほかの方はいかがでしょうか。

塩谷:「周りが何をやっているのかわからない」という状態を解決するカジュアルな方法として、前職では部署を越えたメンバーを集めてランチをしていましたね。同じことを今オンラインでもやっている感じです。ファシリテートする人がいて、たまに経営陣が入って普段聞けないことを聞いたりもしています。

木村:うちも人数が多いので、サイロ化はたびたび課題となっています。ただ、オンラインになったほうがむしろコミュニケーションは取りやすくなりました気がします。僕だけかもしれませんが(笑)。withコロナによって、オンラインコミュニケーションが主になって、いろいろな人との接点が増えたと感じています。

それは意識して施策を行っているからという部分もありますし、特にオンラインだと「何か話さなきゃ」という強制力も働いているんですよね。

リモートワークの浸透で会議室が足りなくなる理由

山下:オンラインになったことでコミュニケーションが効率化した部分は確かにありますよね。

例えばこれまで人数が多い会議は全員集まるまで時間がかかったりしていましたが、今はGoogle Meetでジョインするだけなので、単純に移動コストがかかりません。

また、オンラインになったことでミーティング自体も効率化しようという意識が働いているように感じます。そのあたり、各社に変化はありますか?

木村:全面リモートワークになってから、一時期会議がすごく減ったんですよ。リモートだとやはり効率化するんだな、なんて素晴らしいんだ!と思っていたのですが、最近また増えてきて(笑)。要するにみんながまだリモートに慣れていなくて、会議を入れるタイミングがわからなかっただけなんですよね。

山下:うちは冒頭にお伝えしたとおり出社率は半分になっていますが、職場でWeb会議をしようと思って会議室に行くと、同じようにWeb会議をする人で埋まってしまっているんですよ。

重要な会議だとやはり会議室は使いたいですし、職場でどう会議室を使うのかという問題はありますね。同じ会議に参加している人同士が同じ会議室に入ると声がハウリングしますし(笑)。

木村:うちは逆に、今はもうリモートワークができるから既存の数ほど会議室はいらないかもしれないという話になりました。一方で、Afterコロナではリモートワークの人とオフィスワークの人が両方いるから、やはり小さな部屋くらいは必要なのでは?という議論もあって。

そのあたりは不可逆な変化が起きているので、オフィス環境も人も適応していかなければいけないですね。withコロナよりもAfterコロナのほうが多様性が増えるので、マネジメントはずっと難しいと思いますよ。

山下:全員リモートなら楽ですもんね。

Afterコロナを見据えた技術ブランディング・採用戦略とは

応募者とオフラインで直接面談できないことは本当にデメリットなのか?

山下:採用については、コロナによってどんな変化があったでしょうか。

当社の場合は面接で直接話せないということもあり、採用活動を若干スローダウンさせていました。初対面の場合は、どうしてもオンラインとオフラインで印象が変わってしまうと感じるからです。最終的な採用の意思決定をするにあたっては、やはり直接お会いしたいです。

そのあたりの採用プロセスやブランディングについて、みなさんの状況はいかがでしょうか。

岸田:僕が入社したのがちょうど2020年3月でまさにコロナ禍のど真ん中だったのですが、コロナは関係無しに会社の方向性やエンジニアの評価、技術的なロードマップなどについて整理し始めていました。

それが4月に完全に自粛モードに入ったことで、より明確にメッセージを伝えなければならないというプレッシャーは強まりましたね。方針をしっかり固めなければそもそも市場に刺さりませんし、応募してくれる人の性質もズレてしまいます。メッセージの重要性が増すという意味ではCTOやCxOの役割が増している感じです。

木村:新たに母集団形成の方法を考えなければいけないのが一つ課題ですね。もともとメルカリが採用候補者を引きつけるために活用していたミートアップや会食、懇親会といった対面でのコミュニケーション手法が使えなくなっていますから。

また、実際の面接時においても、個人的にこれまではオフラインで会ってみないと人物を見定められないと思いこんでいました。メルペイのエンジニアの最終面接は全て僕が担当しているのですが、海外の方でも極力直接来てもらうようにしていたくらいです。

山下:それは大変ですね。

木村:以前は企業としてリモートワークをオフィシャルに推奨していなかったので、海外の人も基本的に日本に移住してもらうことが前提だったんですよ。

それがコロナ禍では仕方なくリモートで面接するようになりました。すると、「意外とできるな」と感じたんです。もちろん複数人がいるビデオ通話では顔色がわからない人も出てくるのですが、1on1なら雰囲気も伝わってきます。直接対面することへのこだわりはなくなってきました。

今後はリモートワークという働き方が選択肢に入りますから、リモートでも採用していけるようなメソッドで進めたいですね。

今後は世界中の優秀なエンジニアを採用できる大きなチャンスが訪れる

山下:塩谷さんはリモートで面接することについて、何か思うところはありますか?

塩谷:僕は楽天でシンガポール支社を立ち上げることになったときから、リモートで働くのが当たり前の環境でした。例えばアメリカの会社の開発がインドやロシアで行われるというのもざらです。ですから、採用に際して直接面談にこだわる必要が無いというのは木村さんがおっしゃったとおりだと思います。慣れていないだけなんですよね。Afterコロナでリモートを許容する方向に動くのであれば、むしろ世界中の優秀なエンジニアを採用できるチャンスだと思いますよ。

もちろん直接会わずに採用して100%成功するとは言いません。ただ、リモートで面接をするとこちらが求めるものを相手が本当に持っているか真剣に確認しなければならない分、採用判断がシャープになる側面はあります。

採用側がシビアになるということなので、逆にこれまで雰囲気や人柄で何となく受かってきたような人は、転職はもちろん評価も厳しくなるはずです。世界中の優秀なエンジニアがライバルになりますしね。

山下:リモートで採用をするにあたってはどんな部分に気をつけて採用していたんですか?

塩谷:採用する人に会社が何をしてほしいのか、かなりクリアに説明できることが大事ですね。それに合致した人かどうかを判断するしかありません。

例えば少々人柄が悪かったとしても、仕事で成果さえ出してくれれば会社としてはハッピーなわけです。海外では「どうせすぐに辞めてしまうだろう」と思いながら採用していた側面もあります。実際辞める人は3ヶ月で辞めてしまいますが、続ける人は1年ほど続けて大きな成果を出して辞めていくので、「1年いてくれればいいか」と割り切っていましたね。

必然的に成果にこだわった採用になるので、採用される側も真剣に成果を出そうとしてくれます。そのくらいのテンションの関係性を採用時から維持するのがいいんじゃないでしょうか。

木村:いつでもどこでも働けて、海外の人とも協力する機会が増えてくると、ドキュメントを整備するなど非同期なコミュニケーションがより重要になりますよね。その点はエンジニアが得意とするところなので、さほど大きなパラダイムシフトではないのかなと思います。

山下:僕は新卒でグリーに入社して、海外で働いていた期間が4ヶ月ほどありました。アメリカの西海岸だったのですが、日本のユーザーがアクティブでない時間帯に働けるので、リリースやトライ&エラーでサーバーを占拠しやすかったですよ。

これは他社の事例ですが、日本とアメリカとヨーロッパの3拠点で開発をしていれば、障害が起きた際に日本時間で終わらなければヨーロッパが引き継ぐということもできます。24時間ずっと開発し続けられるので、世界中で対応できるのは結構便利です。

もちろんそこまで組織を大きくするのは大変ですし、言語の壁も日本人には難しい部分がありますけどね。

リモートワークの長期化を見据えると会社のビジョンの伝え方が最重要課題

山下:塩谷さんは長くリモート環境下で仕事をされてきたと思いますが、僕たちはリモートワーク導入をしてまだ2ヶ月です。今後リモートワークが中長期化した際、どういう課題が生まれる可能性があるのでしょうか?

塩谷:楽天はグローバル化で公用語を英語にしてオフィスを海外に展開し、国も国籍も言語も突然変わるというインパクトがありましたが、これはコロナによる変化と似ていると思います。適応できない人は文句を言いながら辞めていきましたし、適応できた人はもともと英語に適正がなくても活躍していました。

リモートの場合なら雑談がなくなったり、別の部署の様子が見えないことに不安や不満を感じる人は一定数存在します。会社の方針と意識のズレが起きて生産性が下がるという状況も起こり得るでしょう。そういう人に対して、ひたすら会社のビジョンや文化の方向性を伝えていかなければなりません。

例えば、世界中にオフィスがある企業の経営層がオンラインだけでビジョンを伝えきれるかというとそうではないので出張をして現地に出向くわけですが、これにはやはり一定の効果があります。同じように、みんなの心が離れていくのをどうマネジメントするか、という視点が必要です。

楽天もグローバル規模で朝会を行っていてそれを揶揄をされることもあるのですが、トップが毎週全社員にメッセージを送るというのは、非常に大きな効果があるんです。そこをサボってしまう会社は、Afterコロナで社員の気持ちが離れやすくなってしまうと思います。

メッセージを伝えることにどれだけ努力をして時間を割けるかが重要になるので、組織がダメになる前に意識してみることをおすすめしますね。

山下:メルペイさんは会社からのメッセージを使えることについてはどういう風に気を遣っていますか?

木村:もともとミッション・ビジョン・バリューを重んじている会社なので土台はできていると思います。ただ、コミュニケーションが減ってくるとそれを伝える部分も希薄になりますから、発信することは強く意識していますね。

毎週CEOがメッセージを伝える全社会議はコロナ以前から今も続けていますし、加えて発信の頻度を上げるために各VPがラジオのようなことも始めたわけです。

メルカリは会社のバリューは社員に浸透しているほうだとは思いますが、それでもしつこいくらいにやるのは重要ですよ。その方法がオフラインからオンラインだと対面からGoogle MeetやSlackに変わっただけですね。

山下:当社はコロナの以前からリブランディングとして会社のロゴやミッション・ビジョン・バリューを見直していました。コロナで自粛期間に入ってしまいリリースをどうしようか迷ったのですが、社員に会社の経営方針を浸透させるなら早めがいいだろうということで展開しましたね。毎週月曜日に朝会を行っているので、そこで社長からメッセージを伝えるようにもしています。

岸田:スタートアップの場合は事業として勝つということは大前提にありますが、その上で対外的、対内的にどうメッセージを発信するかがやはり重要です。ゴールがあやふやだとメンバーによって解釈が変わってしまいますから、最低限守ってほしい解釈の範囲を絞り、その中で個人の強みを生かしてもらえるような定義が必要です。会社を川の流れに例えると、流れる方向を決める土手の役割がマネージャーであり、その川の中は自由に動いてもらうというスタイルが理想だと思っています。 自分たちが何を目指すのかを決めるのはスタンダードなことではありますが、今後は特に丁寧にメッセージを打ち出していかなければなりません。僕は今、前職のグリーで1000人規模だったときと同じくらいの経営マネジメントの難易度を感じています。会社の規模に対して求められるメッセージ性の強さは、レベル感が上がっていると思いますよ。

スムーズなオンボーディングのためにCTOがすべき意思決定

山下:オンボーディングのプロセスもAfterコロナで変化があると思います。当社の場合は入社時のプロセスをドキュメント化したものがあるのですが、やはり資料を渡すだけではなくきちんと気を遣ってあげなければいけないと思っています。

他社さんでオンボーディングプロセスについて気遣っている部分があればお聞かせください。

木村:うちは入社時に会社に来て座学を受けてもらっていました。エンジニアならアーキテクチャの研修などのプログラムも組んでいるのですが、今はそれらがオンラインに置き換わりましたね。オンラインだと教えづらいという講師側の話はありましたが、慣れでクリアしました。

あとはメンター制度を採用していますが、特にエンジニアはSlackででもカジュアルに相談できていますから今のところあまり障壁はなさそうです。

オンボーディングに失敗したという話も今のところ大きくは出ていません。新卒でも何人か入社していますが、幸いなことにもともとインターンを経て入っている方が多く、信頼関係があったので今のところ滞りなく業務についてもらっています。

岸田:オンボーディングに関しては組織力の有無がかなり影響すると思っています。組織力が強ければもともとオンボーディングプロセスが存在していると思いますが、当社はまだそこまで強くないので、これからというところです。オンボーディングに重要なのは前述のメッセージの方向性に依存するところがあるので、まずはそこからですね。市場環境にあわせて戦略やプロダクトが変化することも多く、まずはプロダクトとして勝つことが最優先なので、今のフェーズではこれをやっておけば大丈夫といった定型化したプロセスを構築しづらいのが悩ましいですね。

山下:実際にはどんな課題を抱えていますか?

岸田:体制もそうですが、リモートだと入社した方に合わせてアプローチの仕方を変えなければいけないなと思っています。シャイな方ならこちらから与える情報を多めにするといったことですね。メンター制度もまだ明確には存在していないので、整備しているフェーズですが、前述の通りリモートだと顔色を見たりと言った非定形のプロセスがとれないので、プロセス上関わり方は工夫する必要がありそうです。

山下:塩谷さんはいかがでしょうか?

塩谷:みなさんの話を聞いていると、良い状態でリモートワークできるかどうかは「組織の依存関係を疎結合にしていくことを前提として、アーキテクチャも同じように設計することにこだわってきたかどうか」に左右されそうだと思いました。

半ば想像ですが、「とりあえず作ろう」という感じで少数のメンバーだけで問題を解決してきたような組織は、強制的にリモートになったことで困った状態に陥りそうです。

Afterコロナでそういう部分をやり直してアーキテクチャにこだわると、オンボーディングプロセスは楽になるのではないでしょうか。アーキテクチャの構築方法はエンジニアによってかなり差がありますから、そこはCTOが技術をリードして決めてあげるのが一番いいと思います。

木村:例えばうちはマイクロサービスを採用していますが、コンポーネントも多く依存関係も複雑なのである程度の説明が必要です。社員が入るたびにそれを繰り返すのは無駄なので必然的に資料化していました。そのおかげもあってリモートへの移行も比較的楽でしたね。オンボーディングは、むしろオフラインの会社のほうが苦労しそうです。

塩谷:非技術系の経営者はなかなかそこに投資ができないので、CTOが主導しなければいけないですね。

山下:最後に「Afterコロナにおいてみなさんが会社代表や経営層に望む動きはどういったものがありますか?」という質問に触れて終わりたいと思いますが、いかがでしょうか。

塩谷:僕はノンテックの人たちと少人数で仕事をしている関係上、「エンジニアはAfterコロナにおける適応能力が高い」という文脈で話をしてきました。まさにそこが質問の答えになると思います。大企業はDXと呼びますが、要するにノンテックの人たちがどれだけデジタルを使いこなしている人のやり方を真似られるかということが重要になります。

これまではデジタル以外の手法でもなんとかなってきましたが、今は営業マンにしてもインサイドセールスツールなどを使いこなしてリモートで仕事をするのが主流になっています。同じように会社代表や経営メンバーが日々の業務でテクノロジーを使いこなし、テクノロジーに価値を置いた働き方を支援するのが一番いいと思います。

山下:コロナは改めてリモートという働き方を見つめ直し、会社のカルチャーをどう浸透させるのか考える機会にもなったと思います。変化をきっかけに、会社をより大きく成長させられたらいいですよね。

ではこれでディスカッションを終了します。ありがとうございました!