withコロナのエンジニア育成と採用の戦略と実践とは?

※本記事は、2020年9月に公開された内容です。

2020年8月4日に開催されたCTOmeetupのテーマはwithコロナのエンジニア育成と採用。規模感やフェーズの異なる企業から登壇者を招き、コロナ禍への対応も含めて両テーマについて語っていただきました。

今回は特に、スタートアップ企業の参考になるような話題が満載。エンジニアの育成や採用に課題を感じているCTO、VPoE、経営層の方はもちろん、テックリードやPMなど直接エンジニアをマネジメントする立場の方もぜひ一読ください。

【ご登壇者】

- 株式会社マクアケ 執行役員 CTO 生内 洋平さん(ファシリテーター)

- 株式会社スタメン 常務取締役 VPoE 小林 一樹さん

- BASE株式会社 取締役 EVP of Development 藤川 真一さん

- ShowTalk株式会社 執行役員 CTO 水上 学さん

目次

登壇者の自己紹介

各社のエンジニア組織の概要とフェーズ

株式会社マクアケ 執行役員 CTO 生内 洋平さん(以下、生内):株式会社マクアケのCTOを務めている生内と申します。もともとはバンドマンからキャリアをスタートしたのですが、デザイナー、エンジニアを経て現在は会社経営をする事業家です。

マクアケ自体は創業8年目、僕は入社して3年ほどです。会社はかなり急成長しており、僕は主にクリエイティブ(開発・デザイン・UX)組織づくりを担っています。入社当時は8名だったクリエイティブ組織も35名の規模になりました。サービスは創業時から使っているPHPを引き継いだアーキテクチャもありながら、マイクロサービスにもアプローチしている最中なので、レガシーとモダンが入り混じったような形になっています。

株式会社スタメン 常務取締役 VPoE 小林 一樹さん(以下、小林):株式会社スタメンのVPoEを務めている小林です。2016年の創業時に取締役CTOとして参画しているので、現在5年目です。スタメンは、名古屋、東京、大阪の3拠点に展開している60名ほどのスタートアップです。本社は名古屋で、新幹線の高架下にある非常にベンチャーらしいオフィスで仕事をしています。

作っているサービスは組織の信頼関係の構築目的とした「TUNAG」という企業向けSNSで、2017年のリリース以来、規模を問わず300社以上に導入されています。スタメンではチームワークやチームビルディング、育成を重視しており、エンゲージメントを重視した経営を評価していただき Great Place to Workによる2020年度「働きがいのある会社」小規模部門1位に選出されました。

採用に関しては、名古屋は東京に比べるとエンジニアの経験者が少ないこともあって、新卒や未経験者を積極的に採用し育成しています。現在はデザイナーも含めて21名の開発部門ですが、平均年齢は27.9歳。20代が67%を占めています。実際には24~26歳が多いです。

エンジニアは18名で、このうち未経験で入社したのは12名です。一方で技術的にはPCとスマホで利用される社内SNSということで、大規模かつ複雑なアプリケーションになっています。未経験者を育成しながら高い技術力が求められる複雑なSaaSを運営しているという状態ですね。

現在も採用には力を入れていますので、今日の話を通してスタメンにも興味を持っていただければ幸いです。

BASE株式会社 取締役 EVP of Development 藤川 真一さん(以下、藤川):BASE株式会社の取締役EVP of Development藤川です。BASEグループはBASE、PAY、BASE BANKの3社から構成されているのですが、僕はその全てに関わっています。まずBASEは無料でネットショップを構築できるサービスを開発運営している会社で、先程もお伝えしたとおり僕は取締役です。さらに、PAY株式会社というクレジットカード決済のAPIを提供している会社でも取締役を務めています。もう一つがBASE BANK株式会社で、「BASE」のショップ様に対して資金提供を行ういわゆるFintech系のサービスを提供しています。僕はここではマネージャーの立場です。

当初はBASEの技術顧問を経てCTOに就任したのですが、去年別のメンバーにCTOの役職を引き継ぎ、その人がサービスの維持継続に専念することになりました。僕は現在、VPoEやCISO的な仕事を全て担っています。

立場的に特に重要なのが採用で、今はハイスキルなフロントエンジニア及びサーバーサイドエンジニアを探しています。フロントエンドはVue.jsが中心、サーバーサイドはPHPです。AWS環境があったり多大なトラフィックが発生したりするので、安定的かつ良いUXのサービスをどう実現するかという視野で一緒に走ってくれる方を求めています。

今日は皆さんのお話を伺って僕も勉強したいと思っていますので、よろしくお願いします。

ShowTalk株式会社 執行役員 CTO 水上 学さん(以下、水上):ShowTalk株式会社でCTOを務めています水上です。会社は2017年にスタートし、東京の本社以外に青森と福岡、宮崎に事業所があります。サービスはセールスに特化したチャットボットです。実は僕は2020年7月1日に入社したばかりで、まだ1ヶ月しか経っていないという状態です。

ShowTalkの特殊な部分は、6月時点でエンジニアが1名しかいなかったことです。現在は僕も含めてエンジニアが4名、PMが1名で、エンジニアは全員リファラルで採用しています。まだまだエンジニアチームを立ち上げるフェーズという段階です。もともとエンジニアがいない状態で事業が成長してきた会社なので、エンジニアチームの存在意義を社内で認められる状況を作る必要があります。現在は総合職とは別に、エンジニアの評価基準や目標、給与テーブルなどを作成中です。本日はどうぞよろしくお願いします。

withコロナ状況下での各社育成の変化

コロナの状況に合わせてリモートと出社を柔軟に切り替え

生内:各社に社員の育成ポリシーがあり、コロナ禍で変化した部分もあると思います。みなさんは現在どのように育成に取り組んでいらっしゃるのでしょうか。

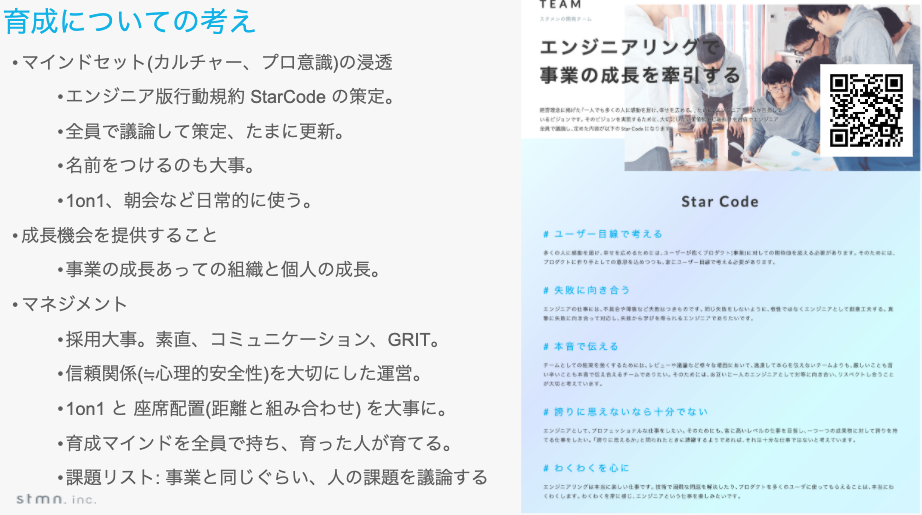

小林:当社は実務での開発が未経験で入社したエンジニアが多いので、エンジニアとしてのマインドセットや行動規約を作ったり、1on1、席の配置などを大事にするなど、密なコミュニケーションで育成する方針です。育成した人が育ったら、その人がまた新しい人を育てるというチームカルチャーも大切にしています。

ただ、コロナの影響でオフィスでのチームビルディングができなくなってしまったので、現在はオンラインに移行しています。コロナの動きに合わせてオンラインと出社を切り替えており、緊急事態宣言解除後にリモートワークからオフィスに戻しましたが、第2波で今はまたリモートになっている段階です。

コロナがなんとか収まったらまた出社に戻したいと思っているのが、他社と違うポイントかもしれません。オフィスを出社する価値のある場所にしたいと考えて組織運営している会社です。

※株式会社スタメン スライド拡大:

生内:うちも週単位で出社かリモートにするかを判断しています。コロナ禍ならではの状況ですね。

小林:週単位、あるいは木金のみリモートにするといった形で出社とリモートを切り替える方法も考えたのですが、一旦は1ヶ月単位でオンオフを切り替える作戦にしようと思っています。出社とリモートではマネジメントのスタイルが違いますからね。

生内:一つお伺いしたいのですが、まだまだエンジニア組織が大きくない段階から行動規約を設定するメリットはどういうところにあるのでしょうか?

小林:「Star Code」という行動規約を作ったのが2019年なのですが、これはエンジニアが10名いる中で4名辞めてしまったタイミングだったんですよ。残ったメンバーで今後どういうチームを目指したいのか、どういう人を採用したいのかをひたすら話し合いました。本音で話したいとか、誇りを持って仕事をしたいといった想いを積み重ねて完成したのが「Star Code」なのです。

やはりみんなで議論すると当事者意識が持てます。組織が大きくないときに、みんなで作ったからこそ、各自の考えが反映された当事者意識が強い行動規約になり、チームのカルチャーが一気に固まったと思います。朝会や1on1など1日に何回も行動規約を引用して内容を組織に浸透させ、行動が変わるようにしています。

会社へのロイヤリティを損ねないための対策

生内:藤川さんのところは全く規模が違うと思いますが、いかがですか?

藤川:うちは少人数というわけではありませんが、少数精鋭であるという感覚は持っているので、ある程度自立して動ける人を中心に採用しています。もちろんジュニアエンジニアを採用することもありますが、その場合もきちんとメンターが付き、エンジニアリングマネージャーが1on1を実施してチームを引っ張っていきます。マネージャーを中心としたコミュニティを意識しながら上手くやるという感じですね。

顔を合わせることでクリエイティビティのコミュニケーションコストを最小限にしようと考えていたので、これまでリモートワークはNGでした。家庭の事情などがある場合はもちろん許容していましたが、そうでなければ基本的には会社に来てもらっていましたね。現在もコロナの状況に応じてメンバーの安全を第一に考えながらリモートにするかどうかを判断していて、ここ1ヶ月はリモート推奨で出社も可能ということにしています。

SlackとZoomがあればリモートでもプロジェクト自体は進行できるのですが、やはり新人のオンボーディングや会社に対する社員のロイヤリティが低下する懸念があります。そこでメンバーにお願いしているのが毎日朝会をやることと、始業と就業時はSlackに報告してもらうことです。あとはHRや経営陣で毎週相談して、できるだけ雑談を生むような施策を行っています。

また、新しくチームに入った人とはある程度のタイミングで顔を合わせないと怖い部分があるので、そのあたりはチームの気持ちに委ねて自主的に出社してもらうようにしています。

生内:水上さんはいかがでしょうか。

水上:僕は最初からリモートベースでチームを作ろうとしているので、できるだけマネジメントコストがかからないよう、メンバーには自立していてほしいと思っています。

そのためにはチームの方針をしっかり固めて、何が正しいのかという基準をより細かく作る必要があります。また、どういう状態になれば給与アップできるのか評価を明確にし、さらにどこを目指して成長してくのかというスキルツリーの大枠も設定しています。

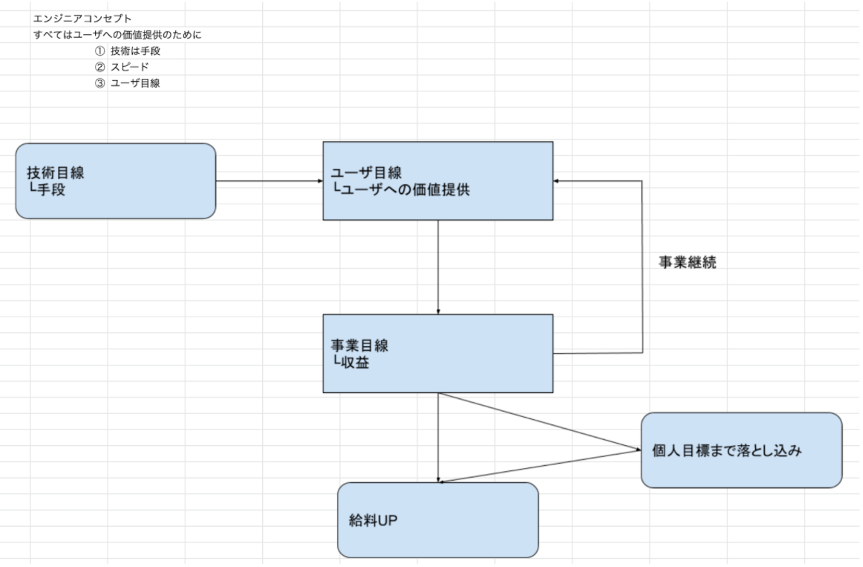

※ShowTalk株式会社 スライド拡大:

生内:ShowTalkさんはPMを含めて5名のチームということでしたが、その規模感だと行動指針などもみんなで話し合って決めるのでしょうか?

水上:一度僕が作り、違和感が無いかを確認する感じです。リファラル採用で僕の思考を知っている人が入社しているということもあり、阿吽の呼吸とまでは言いませんがスムーズに決まっています。

上層レイヤーほどキャリアステップの設定が難しい

生内:ベースとしてエンジニアという職種は成長したい意欲が高い人が多いので、僕はその意欲をどう刺激するのか、成長しやすい環境をどう作るのかという点に気を使っています。

具体的には、今後何をどのようにできるようになっていきたいのかイメージを持ってもらうようにしていて、1on1を通して事業の状態とも擦り合わせながら個人のキャリアステップをアレンジしています。これはコロナ禍でもあまりやり方は変わりませんね。

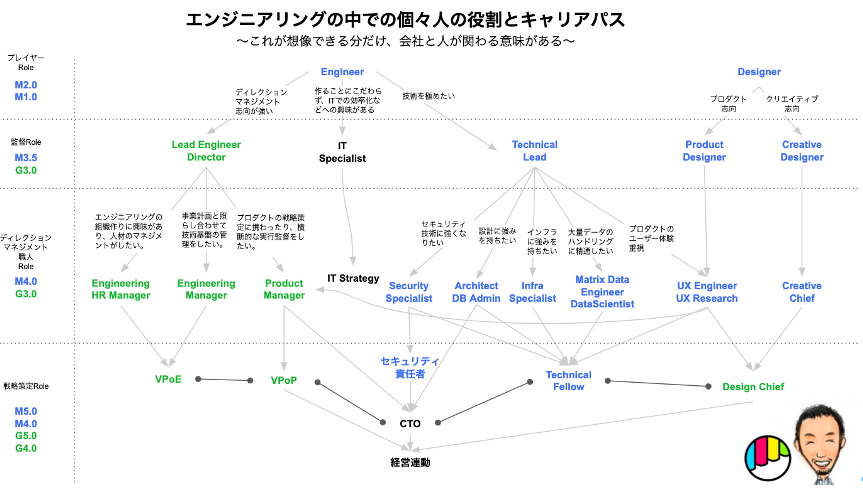

※株式会社マクアケ スライド拡大:

小林:うちも同じような感じです。一つ質問なのですが、シニアエンジニアやテックリードといった役職はどういうときに与えますか?

生内:フロントエンドのテックリードといったように、技術分野的に細分化しています。バッジ集めのような感覚を意識していますね。技術を深堀りしていったときの称号をどうするのかは各社の思想が出そうですが、僕はGoogleの評価制度にある「フェロー」が好きです。

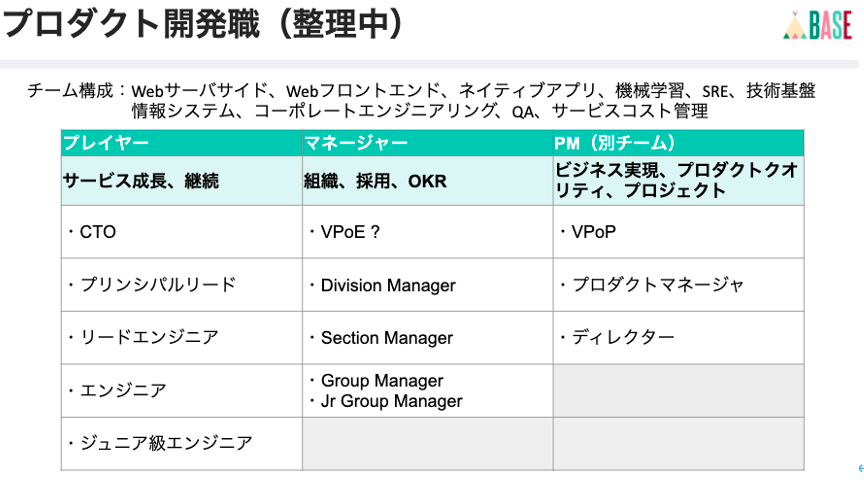

藤川:うちは先日プリンシパルテックリードという役職を置きました。テクニカルな部分に特化した肩書きなので、テックリードには違いないんですけどね。

また、サービスリードを置くかどうかでずっと悩んでいます。いわゆるサービス系のエンジニアのキャリアパスです。テックリードと何が違うのかということになりそうですが、テックリードは基盤技術やテクノロジー自体に興味がある人で、サービスリードはUXやプロダクトマネージャー的な技術ディレクションを担う人というイメージです。

あと、うちは今VPoEがいないんですよね。僕はもともとCTOで、現在は役員としてVPoE的なアクションを取ってはいるのですが、一方で開発チームのディビジョンマネージャーでもあります。僕の上司としてVPoEを置くのかという問題が出てきてしまうので、組織構造の調整が不可欠で上のレイヤーの役職が一番難しいです。

※BASE株式会社 投影スライド

生内:役割をどうアレンジするかという話になってきますしね。

藤川:仮にVPoE候補の方を採用したら、最初にどういう風にステップアップしていくかの設計も必要です。上位のレイヤーほど周囲からの信頼を前提としますしね。

そういう意味ではプリンシパルテックリードになった人は最初エンジニアとして入社したのですが、1ヶ月で周りが「この人をリードにしてほしい」と言い出したので、期待通りでした。

生内:周りがそういう提言をしてくれるというのは非常にいいですね。

エンジニアに長く続けてもらうためには会社の成長が重要

生内:育成の観点で、採用した人にいてもらう期間について何か考えはありますか?自分の会社で仕事をしてもらうことの意味に賞味期限はあるのか、それともどんどん更新されていくのかといったようなことですが。

小林:10年後もいようと思える会社でなければいけないと思っています。社員との1on1でよく言っているのが、「あなたが今から10年後も在籍してくれてたら僕はVPoEの役割を果たせている」ということです。10年同じ会社にいるには本当にその会社が好きでなければいけませんし、報酬などの所属する理由も成長できる環境も必要です。10年以内に辞める理由が信頼関係の崩壊や喧嘩別れの「家出」では寂しいのではやめに話をさせてほしいし、もっと上を目指したいといった「卒業」なら僕たちの力不足なので、寂しいけど応援して送り出すと伝えています。

生内:このあたりのテーマについて、水上さんはいかがですか?

水上:基本的にエンジニアは5年で辞めるくらいの気持ちでいます(笑)もちろん事業が成長し続けられるならずっと続けてほしいと思っています。事業を成長させる中で、技術だったり組織だったり色々な経験が出来ると思います。

なので、一緒に事業を成長させていきながら、個人スキルも一緒に成長していけたらいいなと考えています。ほかのメンバーたちも同じだと嬉しいです。

生内:エンジニアといえど事業を成長させるために来ていますからね。僕はマクアケに入社したからには、クリ上イーター職の生きる力の源ともいうべきデザインや技術力、価値を伝える力など、その人それぞれが考えるチカラを身に着けてもらいたいと思っています。

その上で、ずっと一緒に働いてもらうなり、そういった力の成長につながるような目的が会社や事業の中になくなってしまった場合は小林さんの言葉を借りるなら卒業ということになるのがいいなと思います。

イベント応募時に頂いてた参加者からの質問に回答

※本イベント開催にあたり、多数の質問が寄せられました。

積極的にリファラルしてもらう秘訣は「自分が責任を取る」こと

質問者:スタートアップ企業の初期のエンジニア採用はどうしましたか?(エンジニアのつながりがあまり無いので、リファラルを見込めない前提で)

生内:水上さんのところはリファラル採用をされているそうですが、リファラルが尽きたらどうしますか?

水上:ShowTalkがエンジニアにとって良い会社だと思ってもらうことが前段階としてあるとは思うのですが、リファラル採用した人からさらにつながっていくことで、リファラル採用でやり続けられるのではないかと思います。非エンジニアの方で全くエンジニアの知り合いがいなかったとしたら、それこそFLEXYを利用するのがいいということなのかもしれません。

藤川:メンバーがリファラルに慣れてないこともあると思いますが、その点はいかがでしょうか。

水上:もともと友人が多くて、イベントを開催したら誰かを連れてきてくれるような人を最初に集めているというのは大きいかもしれません。

小林:僕は「紹介した人とされた人同士の人間関係は絶対壊さないし、採用の責任は僕が取るから紹介してくれ」と話します。合否判断や人間関係に影響しないようにリファラルしてくれた人は採用フローからも外します。

生内:リファラルでない方法としては、エージェントが紹介してくれるサービスはいろいろあると思うのですが、どういうコンセプトで人を集めているのかはきちんと擦り合わせたほうがいいですね。教えてくれる人材の情報そのものが自社に向いていないと、合わない人を多く見ることになってしまいますから。

お互いの期待値がズレてしまうとリカバリーは難しい

質問者:エンジニア採用の成功談と失敗談を聞きたいです。

藤川:失敗談で言うと、期待値が合わなかったことがたまにありますね。我々はレガシーなコードをどんどん新しいものに変えながらシステムを運用しているのですが、そのために「もっとスピーディーに開発できると思っていた」という理由で辞められてしまうことがあります。そういう期待値が合わないと申し訳ないです。

生内:期待値がズレてしまったときのリカバリーの方法はあるのでしょうか?

藤川:そもそもズレていることに気が付かないといけないんですよね。辞めると言われてからではもう遅いので、その前にいかに期待値に関する話ができるかです。オンボーディングに近いタイミングではなかなか難しいので、そこはエンジニアリングマネージャーに委ねて見逃さないようにするしかありません。

生内:そういう意味ではやはりエンジニアリングマネージャーは必要ですよね。

藤川:最近はすごく重要性を感じています。

小林:給与と実際の貢献度の期待値のズレは表面化しづらいけど課題になりますよね。活躍できるように支援したり、時間をかけて補正するしかないのですが、そこはよく課題になるかなと思います。

withコロナの採用方法のペルソナの変化

採用の決断ポイントは「チームがその人を受け入れられるかどうか」

生内:ここからは採用について、みなさんのこだわりポイントから聞いていこうと思います。

小林:採用は非常に重視しています。戦略的には特に素直さや地頭的なコミュニケーション、そして継続的なGRITを見ていて、選考時の技術力の優先度は低くしていますね。技術が進化しているということもあり、ポテンシャルの高い人が頑張れば急激な成長を遂げると実感しているからです。チームワークを大事にする人を採用して、仕事を通じて成長してもらおうという感じです。

生内:僕のところも採用に関しては「既存スキルよりキャッチアップ力」という言い方をしています。技術の動向が激しい世の中なので、今何ができるのかよりも、できるようになるためにどれくらい頑張れるのかを重視していますね。

小林:うちはGRITを大事にして採用していたら、スポーツで優秀な成績を収めた人が多くなってしまいました(笑)。

生内:それってまさに人生そのものがPDCAになっている人ですね(笑)。

藤川さんはいかがですか?

藤川:先ほど期待値調整の重要性に関する話が出ましたが、やはりそこが外れると辞められてしまうので、僕たちが期待することと入社する人が期待することをしっかり理解できるように面接しようとしていますね。

採用面接においてどこまで人の本質を見抜けるかという話もあると思うのですが、基本的に全部はわかりません。その中で大事にしているのは「自分たちが受け入れられるかどうか」です。「一緒に働きたいかどうか」という使い古された表現になるのかもしれません。

勝手に自走してくれる人材なら全く問題ないのですが、エンジニアリングマネージャーが引っ張っていかないといけないとか、きちんと期待値を理解してもらわなければいけないといったことはやはりありますよね。なので、良し悪しというよりも、マネージャーにその人を受け入れる覚悟があるかどうかを聞きます。想定よりも受け身だった、批判的だったといった場合にきちんと指摘できるのか、受け入れる側に問いただすんです。それが面接の意味だと思いますし、面接後の内定判定会議でもしっかり話す部分です。

小林:うちも全く一緒です。上司になる人をあらかじめ決めておいて面接に出てもらい、あなたに拒否権があるからねという話をします。

生内:うちもチームに入ってもらうイメージがつかない場合は、基本的に採用しないことにしています。その人をどう活かすのかはチームの裁量と責任で決めるべきですし、そういう意識でいたほうがチームの結束やコミットメントも高まります。

水上さんはいかがでしょうか?

水上:一般的なサービスに必要な技術レベルはここ20年ほどの間で下がってきているので、採用も技術というよりチームで一緒に働けるか、エンジニアチームの方針にマッチしているかを軸に進めていこうと思っています。面接はマネージャーだけではなく、同僚になる人にも会ってもらいます。

僕自身はShowTalkにリモート面接で入ったのですが、リモートでいかに楽しく話せるかも一つの重要なスキルだなと思っていますよ。

生内:リモートでコミュニケーションする機会も多いわけですから、リモート面談そのものを参考にするということはあるかもしれませんね。

リモート採用がスタートしたのを機に採用ステップを増やした

生内:そのほかにリモートでの採用活動におけるコツは何かありますか?

僕はリモートになったのを機に採用のステップを増やしました。それまではチームのマネージャークラスがチームに配属するイメージを持てたらそれでOKということにしていたのですが、最近は現場のリードエンジニアやテックリードにも面接を行ってもらっています。

小林:いずれコロナが収まったら、またオフィスに出社してもらうということはしっかり伝えるようにしています。リモート志向の人を採用してしまうと後に認識がずれると思いますので。

藤川:うちはもともとチームメンバーも面接をするようにしていて、今も特にやり方は変えていません。ただ、全てリモートで面接すると決めたときに、上手くいかなくても割り切ろうと一度示し合わせはしましたね。

生内:そのくらいでないと、リモート採用自体も進化しませんよね。

小林:あと、採用のポリシーではないのですが、今週からヘッドセットを付けて面接し始めました。PCでメモを取りながら面接をするとキーボードの音を拾ってしまって、内職している感じになってしまうんですよ。

生内:なるほど。そういう努力の積み重ねも大事なんだろうなと思います。

「価値あるエンジニア」の在り方は会社が求める価値によって千差万別

生内:視聴者の方から「本当に価値のあるエンジニアをどう見極めるのか」という哲学的な問いが届いているのですが、いかがでしょうか。

藤川:相対的な判断になってしまうのではないでしょうか。例えば僕たちはネット系のスタートアップなので、やはりインターネットが好きな人たちと一緒に働きたいと思うわけですが、じゃあSIerでかっちり真面目にプロジェクト設計ができる人を採用するのかというとそうではないんですよね。スキルの高さは結局文脈によって変わるのだと思います。

生内:自分たちがどういう価値を求めているのかということですよね。

小林:技術的な価値と、影響力を持って組織に貢献し、会社の成長の真ん中に入ってくれる組織的な貢献への価値がありますよね。特に後者の場合、最初は社内にとって普通の存在だった人が、何度も確変を起こして劇的に成長して信頼関係を築き、組織や事業の中心的な存在になったというケースはどんな会社にもあると思います。

そう考えると、技術力がある人はもちろん、組織に貢献してくれるようなすごい人を採用するのはかなり難しいです。だからこそ、カルチャーマッチしやすい新卒に期待をかける会社が多いんでしょうね。

生内:新卒への「将来カルチャーの担い手になってくれるかもしれない」という期待感はやはり大きくなりますよね。みなさんのお話を聞いていると「普遍的な価値ある人材」というものはあまり存在していない気がします。会社の数が星の数ほどあるように、求められる価値もそれぞれ違うわけですから、そこの相性の見極めという話ですよね。

藤川:会社が大きくなればどこかのチームに入ってもらえればいいという話になるのでしょうが、いまのBASEくらいのサイズだとどうしても現場にいるメンバーとの相性によってバイアスがかかりますよね。

生内:それでいいと思いますよ。事業の課題があるときにどうやって解決するのかは現場にどういうエンジニアがいるのかによって見えてくる答えが違いますし、新しい人を迎え入れられるかどうかの判断基準も同じようなことになるはずです。むしろそうあるべきではないでしょうか。

後半の質問回答タイム

イベント応募時に頂いてた参加者からの質問に回答

素早くサービスに馴染み、達成感を得てもらうのが育成のコツ

質問者:未経験やスキルが浅いメンバーにはどのような教育をするのがいいのでしょうか。

小林:最近実験的にやっているのが、新人をお客様からの問い合わせや社内のヘルプデスク、アラート対応にアサインすることです。社内のシステムやプロダクトについて幅広く学べて人間関係も構築できる上に、縁の下の力持ち的な役割なのでみんなからも感謝されるおいしいポジションなんですよね。

水上:完全にTipsですが、いわゆるペアプロと逆のことをやっています。シニアエンジニアの開発画面をジュニアエンジニアに共有して、どう開発しているのかを見てもらうんです。シニアと自分にどれくらいの差があるのか全体像が見えて、自分に何が足りないのかもすぐにわかります。

小林:今だとZoomの画面共有をする感じですか?

水上:そうですね。今は文字の滲みも無いので問題なくできます。

小林:いいですね。やってみたい。

生内:藤川さんはどうですか?

藤川:よくあるパターンですが、CSの問い合わせ対応を任せますね。問い合わせはチームの持ち回りなので、レビューをしながらサービスを知ってもらいます。うちの場合技術というよりもサービス理解が足りない方が圧倒的に多いので、そこをしっかりフォローしていく体制が重要だと感じています。

生内:サービスのキャッチアップと技術のキャッチアップはどちらも同じくらい大事だし、両方できないと結局開発はできませんからね。

藤川:既存のコードのキャッチアップであれば検索すればいいだけなのですが、サービスに関しては人に聞かなければいけなかったりするので、そちらのほうが難しいことがありますよね。後から入社した場合だと壁も高くなりますし、そこはサービスに慣れている人がある程度意識してあげないと辛いだろうと思います。

もちろん僕たちもいろいろなドキュメントを用意はしているのですが、綺麗に整理されているわけではありません。ソースコードを見て考えるにしても、背景がわからない部分があればSlackなどで聞いてもらうしかない。そのときに問われるのが質問スキルです。気後れせず発言できる人ならどんどん情報をキャッチアップできますが、遠慮してしまう人だと考え込んでしまう。リモート環境では余計のその差が生まれますよね。

小林:割り込む力の必要性が増していますよね。

生内:少し違う角度から回答してみます。うちはOKRを採用しているのですが、業務に慣れてエンジニアリングスキルが高まっている人ほど、抽象的な目的で設定します。一方で未経験やスキルが浅い場合は、そもそもどうやって仕事をするのかがわからないかもしれません。そういうときに例えば「機能を3つリリースする」といった、登りやすいステップを設定することも大事だなと思います。

藤川:入社してから何かにコンバージョンするまでの時間をいかに短くしてあげるのかも重要ですよね。

小林:『マイ・インターン』という映画では、作中で良いことが起きるとオフィスにある鐘を鳴らすのですが、それを倣ってうちもオフィスに鐘を置いています。新人の最初のコードがリリースされたら必ず鐘を鳴らすのですが、それが初日か2日目くらいには起きますね。みんなで達成を祝うというのは大事だと思います。

新しい技術への関心度合いに対して嘘はつけない

質問者:キャッチアップ力はどうやって見極めるのでしょうか。

藤川:どういう技術に興味があるか、新しい技術が出てきたらどうするか、実際どんな風に使っているかなどを聞いていますね。そこで器用に嘘をつく人はあまりいない気がします。何もしていない場合は、話を突き詰めればわかります。

小林:キャッチアップ力は技術的な力や人間的な受け入れ力、素直さが影響すると思うので、過去の勉強や部活、前職で受けたフィードバックとその対応を教えてもらうようにしています。

生内:例えば、土日を使って業務では触れない技術に触れているという方についてどう思いますか?

小林:いいと思いますよ。

藤川:それが加点になるかどうかが一番大事ですよ。実際に何かを作っているかとか、サーバーを建てているとか、技術に対して何をしているのかは聞きたいところです。

業務委託の場合もある程度のカルチャーマッチは必要

質問者:フリーランスと正社員で採用基準に差はありますか?

藤川:うちの場合、フリーランスで独立していて正社員として採用ができないから業務委託でお願いするというケースのほうが多いですね。

生内:業務委託の場合もカルチャーマッチは見ますか?僕は正社員と同じくらい見ます。

水上:業務委託の方のほうがシニアのスキルを持っていますが、だからこそカルチャーフィットしないとマウントを取られやすくなります。なので人柄を重視しつつも、正社員では採用できないシニアエンジニアの方にお願いするようにしていますね。

生内:技術の底上げをしてくれそうな方かどうかということですよね。小林さんはいかがですか?

小林:うちはスポット的な形でしか業務委託の方に依頼したことはありません。知っている人に一時的にお願いするという感じでした。性格も熟知していたので、カルチャーフィットを見るのは最低限でしたよ。

生内:やはりカルチャーフィットしているに越したことはないということですよね。

小林:チーム作業ですからね。

生内:藤川さんの言う通り、マイナスな空気にならないということがやはり大事ですよね。チームワークをより加速させてくれるキャラクターなのかどうかが重要なのだと思いました。

では、以上でディスカッションを終了します。本日はありがとうございました!